「EVオンリー」なんてまだまだ不可能! 豊かな世界を残すためにいま私たちが考えるべきこと

カーボンニュートラルが世界の目指すべき道となった今、自動車のパワーユニットにも大きな変革の時が訪れている。

電動化が急務と言われて久しいが、しかし、本当にEVが次世代パワーユニットの決定打なのか?

EV HV FCV 水素エンジン… どう打って出る??? 国内メーカーパワーユニット最新戦略

内燃機関にも大きな可能性があるのではないか!? 次世代に豊かな世界を残すために、パワーユニットの向かう道を真剣に考えたい!

※本稿は2021年5月のものです

文/鈴木直也、ベストカー編集部 写真/ベストカー編集部 ほか

初出:『ベストカー』2021年6月26日号

【画像ギャラリー】次世代パワーユニットを巡る状況をギャラリーでチェック!!!

■検証! EVは「次世代パワーユニット」の主流ではない!?

次世代を担うパワーユニットと言えば、今、真っ先に挙げられるのがEV=電気自動車だろう。

国内自動車メーカーの動きに先駆けて、中国の新興メーカーが次々とEVの市販を開始したり、アメリカではテスラのようなEV専門自動車メーカーが存在感をアピールして久しい。

引き続いて欧州の伝統的自動車メーカー各社が相次いでピュアEVのニューモデルを市販化している。

VWは電動化の推進を明らかにしているし、アウディはe-TORONシリーズを投入。メルセデスベンツもEQCに続いてEQAを市販開始していてピュアEVの車種ラインナップを拡大。

昨年(2020年)7月に公開された日産アリア。EV専用新開発プラットフォームを採用。まもなく市販だ

プジョーやシトロエンも「現実的な」価格帯で魅力的なピュアEVを送り込んできた。ジャガーはEV専門ブランドとなることを表明しているし、ボルボはピュアEVも含めた全モデル「電動化」を間もなく完了する。

そういった意味では、いち早くリーフを投入してEVの技術を磨き上げてきた日産や、i-MiEVで市販EVを送り込んだ三菱といった、一部を除いてやや出遅れを感じさせていた日本の自動車メーカーだが、昨年あたりから各メーカーの動きが具体的に「見えて」きたこともあり、やっと国産EV時代が到来する様相だ。

日産は昨年7月、市販まで1年以上の時間があるにもかかわらず新世代EVのアリアを公開。

エクステリアデザインだけではなく前後2モーターのスペックなど、具体的なメカニズムも明らかにして「EV時代」をリードするメーカーとしてのプライドをアピール。

トヨタはスバルとの共同開発でまったく新しいEVモデル「bZ」をモデルシリーズとして幅広く展開していくことを4月に開催された上海モーターショーで発表。

まずは第一弾となるSUVの「bZ4X」を2022年中盤に市販化、さらにBZシリーズ7モデルを含めた15モデルのEVをグローバルに投入すると明らかにしている。

スバルが5月11日に発表した「ソルテラ」は、このトヨタとの共同開発で誕生するEVのスバル版だ。

今年(2021年)4月、上海ショーで公開されたトヨタのピュアEV「bZ4X」2022年中盤に市販開始の計画

こうした世界的な動きを見れば、当面は「次世代パワーユニット」として大いなる期待を一身に背負って立つのがEVであることは間違いない。

●EV一択では次世代は担えない!

しかし、いっぽうでEVが2050年に達成すべきカーボンニュートラルの切り札なのかと言うと、それは今の段階では断言はできない。

もちろんEV“も”重要な存在であることは間違いないのだが、各自動車メーカーが今盛んに言っているように、「EVを走らせる電力をどのように得るのか!?」が大きな課題となる。

今年(2021年)5月11日にスバルが公開した新開発EV「ソルテラ」はトヨタとの共同開発モデル。2022年中盤に市販の計画

また、大容量リチウムイオンバッテリーを製造する際に発生するCO2も無視はできない。

いわゆる「LCA」(ライフサイクルアセスメント)で、生産時から廃車になるまでのCO2排出量で比較検討しなければ、本当の意味でのカーボンニュートラルの実現には至らない、という視点だ。

MX-30EVを市販する際、マツダの開発陣は「EVは再生可能電力の比率が高い地域で販売する方針」と明言している。

つまり、石炭火力発電でEVを走らせるのなら、高効率の内燃機関でクルマを走らせたほうが距離当たりのCO2排出量が少ない、ということ。

EV、ハイブリッドも含めた電動化と内燃機関の両立で、本当に目指すべき未来を切り開いてほしい。

Honda eはあえて小容量バッテリーとしてシティコミューターに割り切ったEVだ

■徹底研究 水素エンジン次世代パワーユニットの救世主となるのか⁉

「内燃機関は××年以降販売禁止」という政策を、政府レベルで最初に打ち出したのは2017年のフランスとイギリスだった。

ただ、この時は「2040年まで」という期限は区切ったものの、「内燃機関で走るクルマ」の定義はアイマイで、HEVやPHEVをどうするかという議論はまだ具体化していなかった。

CO2問題はもちろん重要視されていたものの、欧州では都市部のNOX問題も深刻で、狭い意味での「大気汚染」対策という側面もあったように思う。

ところが、それからわずか数年でクルマを取り巻く社会情勢は劇的に動いた。

ご存じグレタ・トゥーンベリさんの国連地球温暖化サミット演説が話題になったのが2019年の9月。

このへんが大きなターニングポイントで、これ以降は「ナニがナンでもクルマは電動化しなきゃいかん!」というムードが支配的となる。

EV関連のニュースがTVや一般紙を賑わすようになるのも、これ以降と言っていい。

そして、その波は去年ついに日本にも到達。

政府として2050年にカーボンニュートラルを目指すという政策が発表され、自動車産業もそれに協力すべく脱内燃機関プログラムが動き出したというのが今の状況だ。

その過程でわかったのは「世の中は理屈ではなく感情で動く」ということだ。

“クルマは全部EVにしろ!”みたいな暴論に対して、自動車メーカーや我々専門誌メディアは「EVも発電所からCO2出ますよ」とか「内燃機関とEVにはそれぞれ一長一短があります」など意を尽くして説明を試みるのだが、そういう面倒臭い話はあまり聞いてもらえない。

EVの「走行中のCO2排出ゼロ」というわかりやすさには勝てないのだ。

CO2削減、それもひと目でわかるような劇的な効果を見せないと広く大衆に納得してもらうのは難しい。

そういう意味では、EVの「走行中のCO2排出ゼロ」というわかりやすさに優るものはなく、「ウェル・トゥ・ホイール(WtoW)で考えよう」とか「ライフサイクルアセスメント(LCA)で見るべき」といった議論はほとんど一顧だにされない。

日本の自動車メーカーは真面目だから、これまで一所懸命そういう説明を繰り返してきたのだが、それがまったく通用しないのにようやく気づいたのがここ最近。

2021年は日本の自動車メーカーが「脱内燃機関」に向けて真剣に腹をくくった年、そう言っていいのではないかと思う。

■水素が脱炭素の切り札なのか⁉

そこで、「だったらコレでどうだ!」と日本の自動車メーカーが切ったカードがFCV、それがボクの見立てだ。

FCVは水素を燃料として「スタック」のなかで空気中の酸素と反応させ、それによって電気を起こして走る電動車の一種。

水素燃料車として実用化されているのは燃料電池。水素と空気を反応させて電気を発生し、モーターを駆動して走るシステムだ。現行MIRAIは2代目

水素と酸素の反応だから排出されるのは純水のみで、イメージ的にもこれ以上クリーンなエネルギー源はない。

さらにバッテリーEVと同じ100%電動車ながら、水素ステーションさえあれば充電に時間を取られることなく、5分もあれば満タンになるのも魅力。

この利便性を味わっちゃうと、常に電欠しないように気を遣うEVには戻りたくなくなる。

これなら、グレタちゃんも満足してくれるんじゃないか。水素エネルギーには多くの人に共感してもらえるクリーンさがあると思う。

ただし、水素燃料にも一長一短あって、燃料として貯蔵するには液体水素や圧縮水素としなければならず、これがそんなに容易じゃない。

また、そもそも水素をどうやって製造するかも大きな課題で、化石燃料を改質するのが一番簡単だがこれでは精製過程でCO2が出てしまう。

トヨタが静岡県裾野市に展開するウーブンシティでは、水素ステーションも整備される計画だ

だから風力やソーラーなどの再生可能エネルギー、あるいは原子力発電を使って作られた水素でないと真にカーボンフリーとは言えず(これを『グリーン水素』として区別している)、クリーンエネルギーと言いつつも石炭火力発電と同じようなジレンマを抱えているのは否定できない。

ただし、水素は「持ち運びできる」という点が最大の魅力で、クリーンエネルギーとしてFCVのほかにもさまざまな応用の可能性が広がっているのが重要なポイントだ。

■トヨタは水素エンジンに次世代パワーユニットとしての大いなる可能性をアピールする

例えば、水素をそのまま内燃機関で燃焼させる水素エンジン。これはBMWとマツダが長年研究を続けてきたが、最近トヨタがモータースポーツ用の水素燃焼エンジンを発表して話題になった。

トヨタは水素を燃料とする直3、1.6Lターボエンジンを搭載するカローラスポーツを5月21~23日に富士スピードウェイで開催された「富士SUPER TEC24時間レース」に投入した

水素エンジンは燃焼後には基本的に水しか排出しないクリーンな動力源で、FCVなどの普及が進まない過渡期には、水素のサプライチェーンを回す役割が期待できる。

課題はガソリン燃焼に比べてパワーが出しにくいことで、マツダが実験していた水素RE(ロータリーエンジン)搭載RX-8の経験では、ガソリンから水素に燃料を切り替えた瞬間(バイフューエル仕様だった)、ガクっとパワーダウンした。

RX-8のロータリーエンジンを水素燃料対応とした「ハイドロジェンRE」は2004年に発表され、自治体などに限定してリース販売された。水素搭載量がかぎられ、航続距離が短くなるため、ガソリンとのバイフューエルとされた

水素は理論空混合比の発熱量こそガソリンの約84%と大差ないが、理論空燃比が34:1(質量比)と超希薄なため、ガソリン並みのパワーを出すには過給と直噴が必須要件。これは技術的には解決可能な課題だから、あとはコストの問題。

水素エンジンのイメージ画像。水素をレシプロエンジンの燃料として使用するということは、ものすごく高い技術的ハードルを乗り越えなければ実現できないことなのだ

そのほかにも、水素そのままでは貯蔵や輸送に不便なので、窒素と反応させてアンモニア(NH3)にしてタンカーで運び、発電所ではアンモニアのまま燃焼させてカーボンニュートラルな火力発電とする構想や、水素をCO2と反応させて炭化水素(ガソリンの主成分)を精製し、従来どおりの内燃機関で利用するというアイデアもある。

これがいわゆる「eFUEL」。

■EVだけでは現状ムリ!!! 次世代に豊かな未来を繋ぐために考えるべきこと

こうして、最初バッテリーEVさえあれば世界が救えると思っていた人たちも、ようやくそれだけでは不充分と気づき始めているのが最近の情勢。

自動車メーカーにしても、あと10年や20年でビジネスを完全にバッテリーEVに移行できるとは最初から想定していないわけで、水素エネルギーへの期待の高まり(とりわけ水素ベースの液体燃料への期待)は、既存の内燃機関の延命を考える自動車メーカーの本音が漏れてきているという見方もできると思う。

全体的な趨勢としては電動化へ動きつつも、いっぽうで水素燃料は既存の内燃機関技術を活用可能ということで、大きな可能性を秘めている。

エンジンが鼓動を刻み、排気音を発する「クルマの魅力」のためにも、多くの課題を克服して、水素エンジンが市販されることに期待したい。

その現実的な方向性として、水素から作り出される「eFUEL」は内燃機関に新たな可能性を与えることになろう。

【番外コラム 01】「eFUEL」っていったい何⁉

言葉だけを聞くと、なにやら「魔法の燃料」みたいな印象だが、eFUELを簡単に説明するならば、“余剰となる”再生可能電力を利用して製造した水素を、製油所などで発生するCO2を回収して触媒反応で合成して得られる炭化水素系液体燃料のこと。

ポイントは、生成プロセスで余剰となって捨てられてしまう再生可能エネルギーを使用する、ということ。この余剰電力という点がキーとなってくるのだ。これによって最終的にカーボンオフセットの実現を目指す、というのがeFUELの実態だ。

液体燃料なので、いわゆる内燃機関で使用可能。ガソリンと同等のエネルギー密度を持ちながら、燃焼によるCO2排出はガソリンの85%減となり、WtoWの観点ではEVと同等のCO2排出量という研究報告もある。

一方、ガソリン精製の10倍以上という製造コストが普及のネックとなるが、既存の内燃機関車を活かしながら、カーボンオフセットを実現するための切り札として期待されているのだ。

【番外コラム 02】なぜロータリーエンジンは水素燃焼と相性がいい!?

本文中でも触れているように、水素燃料を直接燃焼させて動力を得るにはロータリーエンジン(RE)が適している、というか、レシプロエンジンでは燃焼室内での早期着火をコントロールするのが困難だったのだ。

水素は着火性がいいため、排気熱で高温になっている排気バルブ付近で容易に自然着火してしまうのだ。

REはハウジング内をおにぎり状のローターが回転する。燃焼室はローターの回転に伴い常に移動しているため、水素燃料を噴射する「部屋」は排気後に温度が低下した状態のため、レシプロエンジンで問題となる、高温の排気バルブ付近での自然着火が避けられるという点で、水素燃料との相性がいいとされる。

ロータリーエンジンを世界で唯一、量産レベルで実用化したマツダだからこそ、いち早く2005年にRX-8ハイドロジェンREをリースながら、ナンバーを取得して世に送り出したのだ。

とはいえ、水素の熱エネルギーはガソリンの約半分と小さいため、水素REは最高出力110psと、ガソリン仕様の約半分の出力にとどまった。

そのあたりは本文中で鈴木直也氏が触れているように「非力な印象」は否めなかった。

水素燃料で回れる13Bは最高出力110psと非力だった

また、当時の技術では水素を車載するタンクの技術も開発途上で、多くの水素を搭載できなかったため、航続距離の不足を補うため、ガソリン燃焼とのバイフューエルシステムを採用せざるを得なかったという点で、やはり効率面での悪さを払拭できなかった。

【画像ギャラリー】次世代パワーユニットを巡る状況をギャラリーでチェック!!!

こんな記事も読まれています

査定を依頼する

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

おすすめのニュース

-

-

-

-

-

-

-

ベストカーWeb6

-

-

-

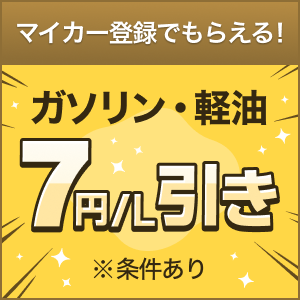

愛車管理はマイカーページで!

登録してお得なクーポンを獲得しよう

おすすめのニュース

-

-

-

-

AUTOCAR JAPAN0

-

ベストカーWeb15

-

WEB CARTOP23

-

日刊自動車新聞8

-

-

-

-

AUTOSPORT web0

-

motorsport.com 日本版3

-

グーネット3

-

-

-

GQ JAPAN0

-

GQ JAPAN0

-

-

-

-

-

-

-

motorsport.com 日本版5

-

Auto Messe Web5

-

-

-

motorsport.com 日本版5

-

-

業界ニュースアクセスランキング

-

「不正が許せない」 ついに中央線グリーン車で“赤ランプ狩り”発生? SNSで広がる困惑の声、もはや「グリーン車警察」か? 自力救済が可視化する制度設計の限界とは

-

ロシア軍の「怪しいプロペラ機」を空自機が撮影!防衛省が鮮明な画像を公開 京都府沖も飛行

-

「お支払いをお願いします」ETC障害による未払い“計92万件” 無視は「不正通行」になる、これだけの理由 NEXCO中日本が改めて要請

-

とうとうゼロに…「嘉手納の主」な戦闘機 45年の歴史に終止符「台湾情勢が危ういけど」 後継は?

-

6月から「ガソリン価格引き下げ」へ 「10円ではなく減税を…」の声も! クルマに課せられる税金多すぎ問題は根深い!? 各団体も見直し求める現状は?

あなたにおすすめのサービス

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

新車見積りサービス

店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!

みんなのコメント

何故か パワー メンテ その他

公害co2出しません