「6輪タイヤ」に「四輪駆動」! マシン開発とルール規制のいたちごっこだった時代の自由すぎるF1

チームが画期的なアイディアを具現化しレースをしていた時代

最近のF1はつまらなくなった、という声を聞くことがあります。その理由はさまざまですが、個人的にひとつ思い当たるのは、技術的冒険が許されず、車輌が画一的になってしまったことではないでしょうか。かつてF1GPは、最低限の規則に従っていれば、何をトライしてもOKでした。もちろん、場合によってはレギュレーションが改められ、結果的に禁止されることもありましたが……。そんな大らかな時代のF1GPを振り返ってみましょう。

F1ドライバーをして「雨の日には乗りたくない」と言わしめる過激さ! フェラーリF40はいかにして生まれたのか

パワーアップが原因で各コンストラクターがアイディアを出し合った

F1GPの車両規則は1966年に大きく変化しています。それまで排気量が1.5L以下に制限されていたものが、この年からは排気量が3L以下へと変わったのです。排気量が倍になるということは、少し乱暴な言い方になりますが、最高出力も最大トルクも倍になる、と考えて差し支えないでしょう。

となるとタイヤのキャパシティが問題となってきます。タイヤもサイズアップしていましたが、流石に2倍にはなっていませんでした。いずれにしてもパワーやトルクが大きくなったほどには増えていません。

大きくなったパワーとトルクは、不要なホイールスピンを招くことになります。そこでまず考えられたのが、空気の流れを使ってクルマを路面の押さえつける力、いわゆるダウンフォースを追求する作戦で、具体的にはウイングの装着でした。

ただしアイデアが続出し、理論が収束するまでにはさまざまなタイプのウイングがトライされていました。一般的には前後に1枚ずつ装着していましたが、ホイールベースの中央付近というか、ロールバーの辺りに1枚だけというケースも少なくありませんでした。

ウイングの高さはチームによってそれぞれあり、まさに千差万別。チームの個性が咲き乱れていました。さらにボディを抑えつけるのではなく、タイヤ(実際にはアップライト)を直接押さえつけるという、理にかなったアイデアも生まれてきました。

しかし今見返してみても「これで(強度は)充分なの?」とか「走っていてウイングが飛んでいったりしないの?」というレベルのモノも散見されるほどでしたが、実際、レース中にウイングが脱落するアクシデントが続出しています。

1968年のシリーズ第2戦・スペインGPでは、レース序盤に上位グループにつけていたロータスのグラハム・ヒルがウイングの脱落からクラッシュ。さらにヒルのチームメイトでトップを走っていたヨッヘン・リントもウイングを脱落させてヒルと同じポイントでスピンし、ヒルのマシンにクラッシュする始末。

レース終盤にはトップのジャッキー・スチュワート(マトラ)から大きく離されながらも、2位をキープしていたブラバムのジャッキー・イクスもウイングを壊してピットイン。サスペンションにもダメージが及び、その場でリタイアしています。

新参のチームではなく、ロータスやブラバムというトップチームでもこの有様ですから、当時のウイングの“強度不足”は容易に想像できるでしょう。レースを統括する国際自動車スポーツ連盟(FISA。FIAの下部組織で、1993年に現在のモータースポーツ評議会に業務を移行して解散)も、こと安全に関わる問題なのですぐに対応し、続くシリーズ第3戦・モナコGPの予選初日を終えたところでウイングの規制が発効。初日のタイムはノーカウントとなってしまいました。

当時のモナコGPは予選が3日間行われていましたが、初日がノーカウントとなり、残り2日間のタイムアタックでグリッドが決められています。それほどまでにFISAや、その上部組織の世界自動車連盟(FIA)にも危機感があったということでしょう。

残念ながら、手許には当時の写真も少なく、ホンダ・コレクションホールに収蔵されている1968年のRA301とRA302で確認するしかないのですが、RA301はリヤ左右のアップライトにステーを立てて、RA302はロールバー後部にやぐらを組み、それぞれ大きなウイングを装着していることが分かります。見ただけで怖そうです。

イコールコンディションを打ち破るためにアイデアが百出

もうひとつ、こちらは1969年シーズンに向けて、各チーム/各コンストラクターが考え出したアイディアですが、4輪駆動車のトライが行われていました。ウイングが規制されるのならば、駆動輪を増やして前後左右、4輪のタイヤにトルクを分ければトラクションの総計は上がる、というもの。1968年~1969年のシーズンオフにはロータスやマクラーレン、マトラが開発を続け1969年のフランスGPでロータスが63を投入。続くイギリスGPでは、マクラーレンのM9Aが1戦のみのスポット参戦を果たしています。

またこのイギリスGPにデビューしたマトラのMS84は最終戦のメキシコGPまでスポット参戦を繰り返しましたが、やはり好結果に結びつくことなく現役を引退することになりました。いずれもファーガソン社の4輪駆動システムを採用していましたが、システムのレベルや重量増など、ネガティブな要素も少なくありませんでしたが、何よりも専用のタイヤが開発されなかったことが大きかったようです。

また1970年に入るとタイヤがスリック化されグリップの限界が高くなり、4輪駆動の効果も薄れてました。またこれはフォードのバックアップを得てコスワースが開発した4輪駆動のF1カーもありました。4輪駆動以外にもさまざまなトライがなされていて、一見してリアリティのないクルマに仕立てられていましたが……。結局、4輪駆動は後輪駆動に駆逐されてしまったのですが、レギュレーションに4輪駆動の禁止が明文化されたのは、それから随分と時間が経過した1983年になってからでした。

さらに歴史にも残るアイデアとなっているのが、ティレルがトライした6輪車です。1975年の秋に発表されたティレルP34は、1876年と1977年の2シーズンにわたって参戦が続けられたのです。その間、デビュー4戦目となった1976年のシリーズ第7戦・スウェーデンGPでジョディ・シェクターとパトリック・デパイエが見事な1-2フィニッシュ飾りました。シーズンを通して2人で10回のポディウムを奪うなど、同年のコンストラクターランキングでティレルは3位につけています(シーズン序盤にティレル007で獲得したポイントも含む)。

そのため4輪駆動に比べると、ちゃんと結果を残した新アイデアでした。ですが、当初の目的ではフロントタイヤをスポーツカーノーズの陰に隠れるよう小径にし、小径になってグリップが減った分、左右2輪ずつで計4輪、後輪と合わせて6輪車としました。

当初の目的とした空気抵抗の低減は、大きなリヤタイヤのせいで期待したほどには効果が上がりませんでした。しかしフロント4輪としたことで回頭性が上がり、またブレーキも2輪から4輪とすることでキャパシティがアップするという副次的な効果もありました。

ティレルの6輪車に触発されたのか、マーチもリヤ4輪の6輪車を開発。こちらは駆動力のアップが目的のようでしたが、結果的にはレースに参加することなく博物館行きとなってしまいました。またフェラーリやウィリアムズも6輪車や8輪車を開発したとも伝えられていますが、いずれも実戦参加には至っていません。

この6輪車や8輪車に関してもFIA/FISAが車両規定を改定し、1983年からは「車輪は4個まで」と明文化されたため、以後トライするチームは出てきていません。このように、チームが思わぬアイデアを具現化し、FIA/FISAもある時は見て見ぬふりをし、またある時は規制を強化して禁止してしまう、ということを繰り返してきました。

その、ある意味“いたちごっこ”的な面白さもあったのですが、テクノロジーが成熟しきった現在では、それを望むのは無理なのでしょうね。

こんな記事も読まれています

この記事に出てきたクルマ

全国の日産 マーチ中古車一覧 (945件)

査定を依頼する

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

おすすめのニュース

-

-

ベストカーWeb0

-

日刊自動車新聞0

-

-

-

-

-

-

-

ベストカーWeb15

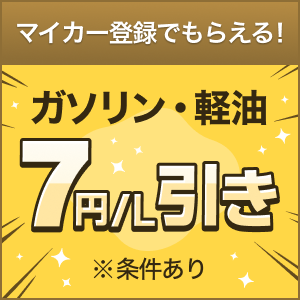

愛車管理はマイカーページで!

登録してお得なクーポンを獲得しよう

おすすめのニュース

-

-

-

-

バイクのニュース1

-

乗りものニュース4

-

-

-

-

motorsport.com 日本版0

-

-

-

-

-

AUTOCAR JAPAN0

-

-

WEB CARTOP2

-

日刊自動車新聞33

-

-

乗りものニュース7

-

レスポンス11

-

-

-

-

-

-

motorsport.com 日本版0

-

-

-

-

バイクのニュース55

業界ニュースアクセスランキング

-

「ごみ出しに1万5000円」 町内会の退会者に命じられた利用料! 福井地裁の判決が突きつけた“地域崩壊”の危機とは

-

中国人の女が「無免許で衝突事故」して“逃走”… まさかの「バレるので逃げました。」衝撃の発言に「免許与えるな」「簡単に取得できるせい」の声も!? 何が問題なのか

-

「中古の空母」で保有国の仲間入り!? アジアの大国が白羽の矢を立てた“40年モノ”一体どう使うの?

-

日産が「新型エルグランド」初公開! 15年ぶり全面刷新でライバル「アルファード」に“反撃”! 元祖「キングオブミニバン」4代目は史上初の「ハイブリッド」搭載で2025年度後半デビューへ

-

ロシア海軍の駆逐艦が日本に接近!無骨な外観を自衛隊が撮影 「最北の有人島」近海に出現

コメントの多い記事

-

政府はなぜ国民を苦しめる? 税金取りすぎ…「ガソリン減税は実現する?」 7月にも価格に変化か… 忘れられた「トリガー条項発動」よりも「暫定税率廃止」を! 今後のシナリオは

-

「ごみ出しに1万5000円」 町内会の退会者に命じられた利用料! 福井地裁の判決が突きつけた“地域崩壊”の危機とは

-

“庶民”も買える「ランクルFJ」最新情報。新興国向けラダーフレーム採用で400万円台スタートの可能性

-

中国人の女が「無免許で衝突事故」して“逃走”… まさかの「バレるので逃げました。」衝撃の発言に「免許与えるな」「簡単に取得できるせい」の声も!? 何が問題なのか

-

止まらないバイク死亡事故 「管下一斉二輪車ストップ作戦」 警視庁+埼玉県警で

あなたにおすすめのサービス

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

新車見積りサービス

店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!

みんなのコメント

カレンダーの裏の白いところにコースを書いて、スーパーカー消しゴムをBOXYのボールペンで突いてレースをしていたが、このタイレル6輪は設置面が多いせいか遅かった。

F1の地上波テレビ放送が始まった時に、タイレルが間違いで、本当はティレルだったことを知った。