クルマの重量配分「50:50」って何がスゴイ? しかもただ「秤に乗せて50:50」なだけじゃ意味がなかった!

この記事をまとめると

■昔から50:50の比率による前後重量配分がよしとされてきた

日本メーカーは「内燃機関の経験」が足枷になっている! テスラ・ヒュンダイ・BYDが優位に立てるワケ

■ミッドシップにしたからといって完全に50:50になるとは限らない

■重要なのは静止状態ではなく走行中の「ダイナミック」領域での荷重バランスだ

スポーツカーはなぜ50:50にこだわるのか

クルマの重量配分は前後と左右で考える必要がある。古くからBMW車は前後重量配分を、設計上50:50として定め、良好なハンドリング、運動性能には不可欠だとしている。国産車でも前後重量配分が50:50であることをアピールするクルマは多い。古くはマツダRX-7(ロータリーエンジン搭載のFC3S)、近年のマツダ・ロードスターなども前後重量配分50:50にこだわっている。

また、スバル車は「シンメトリーレイアウト」であることを標榜し、左右重量配分が50:50であることを善としている。

実際、こうしたクルマ達のハンドリング性能は優れていて、高い運動性能を可能としている。

前後・左右重量配分を測定するには4輪の下に荷重計(はかり)を設置し、それぞれの車輪にどれくらいの荷重がかかっているかを測定する。たとえば車重1000kgのクルマで4輪均等に1輪あたり250kgの荷重がかかっているとすれば前後左右50:50の理想的な重量配分になっているといえる。

これは輪(りん)荷重と呼ばれ、独BMWのレーシングチームであった「シュニッツアー」は、世界中のサーキットを転戦するにあたりサーキットのパドックに到着したら最初に正確に水平地面を構築し、輪荷重計を設置してレースマシンの輪荷重を合わせることから始めていた。いまでは多くのレースチームが同様なことをしているが、シュニッツアーチームの徹底した重量管理に当時は感心させられたものだ。

では、なぜそれほど重量配分を重要視するのか。それはハイスピードで走るクルマのハンドリングを論じる場合において、重量配分が極めて重要であると認識されているからだ。

モータースポーツ創成期においては、フロントエンジン・リヤ駆動のFRレイアウトが多かった。シングルシーターのレース専用マシンにおいても同様で、フロントに大きな12気筒エンジンを搭載し、ドライバーがその後ろに着座、背中に大きな燃料タンクを背負い後輪を駆動する。それだけにハンドリングは安定せず、ドライバーの運転能力が大きく問われた。

ミッドシップにしてもそう簡単に完全な50:50にならない

そんな時代に新風を吹かせたのが、独のアウトウニオンでフェルディナンド・ポルシェ博士だ。タイヤやシャシーがプアな時代にV型16気筒のハイパワーエンジンが発する大パワーを有効に路面に伝えるために後輪荷重を増やすのが、彼の主目的だった。

同じ考え方でVWビートルやポルシェ911はリヤエンジン方式を採用し、駆動輪のトラクション性能を向上させることを目指したが、やがてコーナリング性能が重要視されるようになると、ミドシップレイアウトのシングルシーターが理論的に理想であることが明らかとなり、現代に通じるフォーミュラカーの原型が生まれてくる。

ミドシップレイアウトとは前後アクスル(車軸)の内側にエンジンを搭載しているレイアウトを総じて言うが、レースマシンとしてはそれだけでは十分ではない。分類上はミドシップに属しても、輪荷重が後輪に集中しているものが多く、そのままミドシップ化しただけでは前後重量配分が最適化されているとは言い難かった。ただミドシップ化することで「Z軸まわりのヨー旋回モーメント」は明らかに小さくなる。

自動車の挙動は車両の重心位置を上下に貫くZ軸を中心に左右に振れる「ヨー」方向の動きを制御することが重要で、ヨーはZ軸を中心に起こるので重量物をZ軸に近い場所に搭載することが重要になる。たとえば前輪の前に重たいエンジンを横置きし、後輪の後ろに大きな燃料タンクを搭載して満タンとして強制的に前後重量配分を50:50に近づけることはできるが、それではZ軸まわりに旋回モーメントは小さくならない。ヨー方向の動きを俊敏にさせるにはZ軸から遠ざかって配置してはならないといえる。

フォーミュラカーのように敏捷性を問われる場合はそうだが、一般的な車両ではあまりに敏捷すぎるとドライバーにとって気が抜けない車両特性となり、疲れてしまうだろう。

そこである程度ヨーの動きをなだめ、扱いやすいハンドリングにする、という主観からフロントエンジン縦置き、リヤトランスアクスルとするフロントミドシップレイアウトがスポーツカーの理想的レイアウトと呼ばれるようになる。ポルシェ944や928が採用し、前出マツダRX-7も「ポルシェ944を参考にした」と当時のマツダは説明していた。

このように前後、左右の重量配分はクルマの運動性能に大きく影響し、高性能車を設計する上では無視できない課題となっている。

ただし、輪荷重だけを前後左右で50:50となるように合わせて「好バランス」と謳うことはできない。じつは秤に載せているときのクルマは静止状態であるが、走行中の旋回過程においてはクルマにはさまざまな慣性力やGがかかってくる。秤に載っているときは停止している「スタティック」な状態での数値であり、重要なのは走行中の「ダイナミック」領域での荷重バランスが求められるからだ。ブレーキングから旋回姿勢へと移行する過程において、輪荷重が大きく変化しないようにサスペンションを設定しなければ重量配分の良さを活かせない。

そういう意味で、走行中のダイナミックバランスに優れた重量配分を達成することは簡単ではない。加速・制動・旋回といった挙動変化のなかでスムースな荷重移動が行えるシャシーとドライビング技術が重要なのだ。

こうした特性はレーシングカーやサーキット走行などの非日常的な走行シーンだけの問題ではない。一般道を走っているときでも、緊急回避や急激な状況変化に即応するためにもダイナミック領域での重量配分に優れた特性であることが理想的だ。シャシーレイアウトだけでなく、シャシーの捻り剛性や縦・横曲げ剛性、サスペンションのアンチダイブやアンチロール、ストローク時のジオメトリー変化などの設計もダイナミック領域での好バランスを保つ上で重要なのだ。

こんな記事も読まれています

査定を依頼する

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

おすすめのニュース

-

-

バイクのニュース0

-

-

-

-

乗りものニュース0

-

-

-

ベストカーWeb7

-

Auto Messe Web22

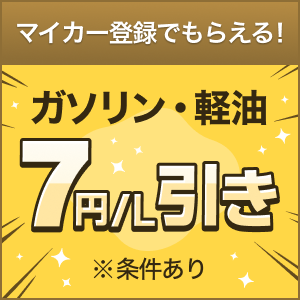

愛車管理はマイカーページで!

登録してお得なクーポンを獲得しよう

おすすめのニュース

-

-

-

-

AutoBild Japan7

-

-

-

-

-

-

WEBヤングマシン8

-

-

-

ベストカーWeb2

-

-

Webモーターマガジン0

-

AUTOSPORT web0

-

-

AUTOCAR JAPAN0

-

カー・アンド・ドライバー10

-

AUTOSPORT web0

-

AUTOCAR JAPAN0

-

AUTOSPORT web0

-

乗りものニュース10

-

AUTOSPORT web0

-

-

-

AUTOCAR JAPAN0

-

-

-

業界ニュースアクセスランキング

-

660ccのスバル「小さな高級車」に反響殺到!「意外と安い」「上質な軽自動車ってサイコー!」の声も! 快適すぎる“超豪華インテリア”採用した「オトナの軽自動車」ルクラに大注目!

-

「ホテルが見つからない」 大阪万博またピンチ! 稼働率全国トップの80%超え、宿泊費2~3倍高騰も! 宿泊難民続出で、兵庫県へ“避難”勧告の現実か

-

「ズラリと並んだ護衛艦」が一斉に出港!“壮観すぎる光景”を捉えた写真を海上自衛隊が公開

-

「大阪と奈良を直結するJR特急」が大変化!ついに“専用車両”デビュー 側面はド派手

-

ダイハツの斬新「“2人乗り”オープン軽トラ」! “公道走行”可能な「ドア無しモデル」に大注目! “全長3m以下”で市販化も実現した「フェローバギィ」が凄かった!

コメントの多い記事

-

「高速合流、本線優先ですよね? それとも本線側が減速すべき?」SNSで大議論に!?「車線変更して譲るのがルール」の声も…実際「法律」では何が正しいのか

-

EVの急速充電器がかえって不便! ホテルなど設置場所によっては普通充電器をもっと普及させるべきじゃない?【Key’s note】

-

ついにエルグランドが2026年フルモデルチェンジ。第3世代e-POWER搭載で低燃費実現へ

-

スマホホルダーで「罰金50万円」!? 危険な取付位置に「知らずに違反してた」の声も! “絶対NG”な場所&“正しい設置場所”に反響集まる!

-

Z世代は「愛国者」だらけ? 15~29歳の約8割が「日本大好き」な理由! 鉄道・移動・都市設計から考える

あなたにおすすめのサービス

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

新車見積りサービス

店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!

みんなのコメント

ビートル(を始めとする当時の実用小型車)が軒並みRRだったのは、優れた等速ジョイントなど存在しない時代では最も空間効率に優れていたからですし、ポルシェが当初MRで造った356-001を生産型356でRRにしたのも 2の後席による商品性向上のためでした。

均等な前後重量配分の代表例に挙げられるBMWのFR車も、例えばエンジンを進行方向右側に傾けたりバッテリーをトランク右端の床下に置くなど左右方向の重量配分や重心低下にもきっちり気を配っていることはあまり知られていないのかもしれません。

むろんこれらは左ハンドルを念頭においた設計で、右ハンドル車は経年で右側だけ車高が落ちやすいなど余分なネガを抱えることになりましたが。

BMVバイクのエンジン重量配分や傾きを見たときには驚きましたが、バイクならではの配置でしょうか。