ホンダイズムというより宗一郎イズムで作られた1台! 空冷にこだわったホンダ1300とは

ホンダらしい凝った造りになっていた

軽乗用車のビッグヒットとなったN-BOXからスーパースポーツのNSXまで、いまでは幅広いラインアップを誇るホンダですが、2輪メーカーから4輪メーカーに、乗用車のN360で本格参入した“次の一手”がホンダ1300でした。1.3L空冷直4エンジンを搭載、2L級のパフォーマンスを謳ったホンダ1300を振り返ります。

いま見ても惚れ惚れ! 宗一郎氏の「見るじゃなく観る」の魂が息づくデザインが秀逸なホンダ車5台

水冷も最終的には空気で冷やす空冷だ!

2輪においては世界でトップメーカーに成長したホンダは、軽トラックのT360とライトウェイトスポーツカー(小型乗用車)のスポーツ500で4輪メーカーとしての名乗りを上げました。本格的な量販モデルとしては、軽乗用車のN360(とそこから派生したライトバンとクキャブオーバートラック)が最初の商品となりました。

いずれも、オートバイと基本設計を同じくする空冷で360ccのOHC並列2気筒エンジンを搭載。発売と同時にN360はヒット商品となり、4輪メーカーとしてのホンダの基礎を築くことになりました。そこでホンダの次なる商品として開発されたのがホンダ1300。型式名もシンプルにH1300とされています。

N360がヒットしたこともあり、H1300 も空冷エンジンでいくことになりました。これにはさまざまな理由があったと伝えられていますが、何よりも決定的だったのは創業社長であり、技術部門のトップでもあった本田宗一郎さんが、頑ななまでの空冷“信奉”だったためでした。

「水冷エンジンと言っても、最終的には(ラジエターを)冷やすのは空気。だから最初から空冷の方が合理的だ」というのです。また「砂漠の真ん中で故障した場合、水は手に入らないが空気ならいくらでもある」と仰っていた、とも伝えられています。いずれにしても技術のトップが頑固に言い張っている以上、どんな技術者も簡単に水冷への転向を提案することはできなかったでしょう。

それはともかくH1300です。N360に比べて4倍近い排気量となるために、気筒数は4として、Nと同じ横置きとすることになったのですが、出力も高くなっていて、当然のように発生する熱量も多くなっています。そこでN以上にクーリングに気を遣ったエンジンとなっていました。

Nでも、空冷エンジンの特徴でもある冷却フィンを外側からシュラウドでカバーし、エンジンの後方に取り付けたファンで空気を吸い出すようにした、ある意味で強制空冷になっていましたが、H1300ではさらに凝った造りになっていました。

シリンダーブロックのなかに、水冷エンジンでは冷却水が通るウォーターラインが設けられていますが、そのような通路を設けて、そこに空気を強制的に送り込んで冷却しようというもの。さらにエンジンの外側には、通常の空冷エンジンと同様に冷却フィンが設けられていましたから、クーリングのキャパシティは充分と考えられていました。

DDAC(Duo Dyna Air Cooling system。一体構造二重壁空冷方式、または一体式二重空冷エンジン)と呼ばれる空冷エンジンには、期待通りの副産物もありました。シリンダーブロックが二重になったことで、Nで散々苦労させられた騒音が大きく遮断されることになったのです。

その一方で、もうひとつの副産物、これは望んでいなかったものも現れてきました。想定外の重量過多でした。エンジンは補器類も含めてアルミを多用していたにも拘らず、複雑な構造で重量が重くなり、また整備性も悪くなってしまっていました。

パフォーマンスは充分で、最高出力は77と呼ばれたシングルキャブのベースモデルでも100ps、99と呼ばれた4キャブレターの高性能版ではじつに115psをマークしていました。これは、ほぼ同時期に登場していたトヨタのコロナ・マークII(1.9L)が100ps、クラウン(2L)が110psだったことを考えれば、驚くべき高出力でした。

ちなみに、最高速は77で175km/h、99では何と185km/hにも達していました。これは同時代のスカイライン2000GT(GT-Rではない)をも凌ぐ韋駄天ぶりで、まさに2L級のパフォーマンスを発揮していたことになります。

革新的なアイデアが詰まったシャシーに華麗なるクーペも登場

エンジンのDDAC方式だけでなく、H1300には、シャシーにも新機軸のアイデアが数多く盛り込まれています。まずサスペンションですが、フロントにはN360で定評のあるマクファーソンストラット式独立懸架が採用されていました。

一方、リヤは特徴的なクロスビーム式。これはボディ幅いっぱいの長さを持ったビームを縦置きのリーフスプリングで吊る方式で、左右が干渉しあわない独立懸架となっていました。さらにフロントにサーボ付きのディスクブレーキが奢られていたことも、ハイパワーに応えた装備でした。

その一方でボディ構造にも新たなアイデアが盛り込まれていました。最初に登場した4ドアセダンは通常のアウターパネルを、いくつかのパーツで溶接し繋ぎ合わせて構成していましたが、H1300は大型プレス機を導入してサイドパネルを1枚ものとして成型。

それをルーフパネルで繋いでボディを組み立てていました。そのサイドパネルとルーフパネルの繋ぎ目をモールで隠していたのですが、そのモール部分の見た目から誰言うことなく“モヒカン”と呼ばれるようになったのです。

これを最初に採用したのがH1300で、その後はホンダZやライフ、さらにシビック以降のすべてのホンダ車に採用されただけでなく、国内外のメーカーが追随するようになりました。ちなみに、海外でもMohican Structure(モヒカン構造)で通じる世界共通語となっているようです。それを世界に先駆けて採用したのがわがホンダということで、ホンダファンだけでなく、日本人としても誇らしい限りです。

最初にモヒカン構造を採用したモデルがホンダ1300クーペ。こちらの型式はH1300Cと、セダンとの相違点は末尾にCが付け加えられるだけとシンプル極まりありません。ですがそのスタイリングは、極めてコンサバな3ボックスの4ドアセダンだったセダンから一転していました。

Cピラーを太くして、カンチレバーでAピラーを吊ったようなデザインは、フロントドアがサッシュレスでBピラーもブラックアウトされ、軽快感たっぷりでした。フロントビューもまた独特で、このころのポンティアックが好んで使用していた2分割グリルを採用。

突き出したセンター部分は“鼻筋”が通り、細身になったHマークが精悍さを強調していました。インテリアもスタイリッシュで、セダンでは平板だったダッシュボードは、メーター類がドライバーと向き合うように湾曲したパネルに取り付けられ、フライトコクピットの名に相応しいデザインでした。またルーフにオーバーヘッドコンソールが装着されていたのも大きな話題となったのです。

残念ながら、世の中の流れ的にはより高出力を目指したハイパフォーマンスなクルマから、排気ガス規制に対応した地球にやさしいクルマへと変わっていき、それにホンダも応える格好でライフやシビックが登場。H1300もシビック由来の1.45Lの水冷直4エンジンに換装された145シリーズへと移行し、1974年には生産を終了してしまいました。

こんな記事も読まれています

査定を依頼する

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

おすすめのニュース

-

ベストカーWeb3

-

-

-

-

-

-

-

GQ JAPAN0

-

-

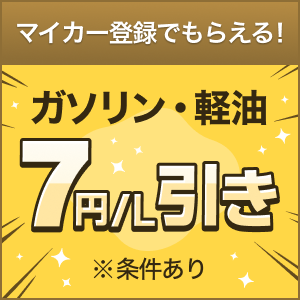

愛車管理はマイカーページで!

登録してお得なクーポンを獲得しよう

おすすめのニュース

-

-

ベストカーWeb13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

motorsport.com 日本版3

-

-

-

-

ベストカーWeb12

-

Auto Messe Web0

-

motorsport.com 日本版0

-

-

乗りものニュース9

-

motorsport.com 日本版14

-

-

GQ JAPAN0

-

-

乗りものニュース20

-

-

-

AUTOCAR JAPAN0

-

motorsport.com 日本版1

-

ベストカーWeb10

-

Webモーターマガジン0

業界ニュースアクセスランキング

-

政府はなぜ国民を苦しめる? 税金取りすぎ…「ガソリン減税は実現する?」 7月にも価格に変化か… 忘れられた「トリガー条項発動」よりも「暫定税率廃止」を! 今後のシナリオは

-

史上空前の大量発注「軍艦12隻ちょうだい、おまかせで!」同盟国の要請に日本どう応えた?

-

「ごみ出しに1万5000円」 町内会の退会者に命じられた利用料! 福井地裁の判決が突きつけた“地域崩壊”の危機とは

-

新車89万円で“3人”乗れる! 小さな「新型トライク」に反響殺到!「地方の高齢者に良い!」「いや都会に最適だね」と議論も! 安心・安全なダイゾー新型「NEO-ONE」販売スタート!

-

日本に来る…! イギリス空母艦隊が母港を出港へ 今回F-35Bを乗せてやって来る艦は?

コメントの多い記事

-

政府はなぜ国民を苦しめる? 税金取りすぎ…「ガソリン減税は実現する?」 7月にも価格に変化か… 忘れられた「トリガー条項発動」よりも「暫定税率廃止」を! 今後のシナリオは

-

「ごみ出しに1万5000円」 町内会の退会者に命じられた利用料! 福井地裁の判決が突きつけた“地域崩壊”の危機とは

-

「虫がついた汚いトラックでくるな!」……って夏の高速走りゃ無理だろ!! トラックドライバーが本当に受けたクライアントからの理不尽なクレーム3つ

-

中国人の女が「無免許で衝突事故」して“逃走”… まさかの「バレるので逃げました。」衝撃の発言に「免許与えるな」「簡単に取得できるせい」の声も!? 何が問題なのか

-

ホンダの最新「“高級”SUV」まもなく発売!? タフな「“カクカク”デザイン」がカッコいい! VTECターボ「RSモデューロ」仕様もある「CR-V」ガソリン&ハイブリッドモデル「日本導入」に期待大!

あなたにおすすめのサービス

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

新車見積りサービス

店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!

みんなのコメント

中村さんも大変だったろうね

個人的には、筆者と同じように、夢が詰まったスペシャルマシンだと思います。

その技術がまわりまわって、CB1100の空冷エンジンを誕生させたのかな?っと、夢が原動力で未来の車開発に繋がるんだと思います。