10年10万kmはまだまだ!!! 20万km30万kmまで長持ちさせる5つのキラーコンテンツとは

かつて10年10万kmがクルマの寿命といわれてきた。2023年3月末の乗用車(軽自動車を除く)の平均使用年数は13.87年となり、6年連続の増加で過去最高となった。 また、10年前に比べて1.44年延びている。そこで、15万km、20万km、30万kmと愛車と長くつきあっていくためにはどうすればいいのか、解説していこう。

文:ベストカーWeb編集部/写真:ベストカーWeb、Adobe Stock、写真AC

10年10万kmはまだまだ!!! 20万km30万kmまで長持ちさせる5つのキラーコンテンツとは

【画像ギャラリー】10万kmは通過点!! 20万km、30万kmまで乗り続けるための必須のメンテナンスとは(9枚)

慣らし運転はクルマを長持ちさせるには必要?

今の時代、クルマを長持ちさせるためには慣らし運転は必要なのだろうか?

●必ずしも慣らし運転をやる必要はないが愛車をいたわり、長持ちさせたいなら行ったほうがいい

昔からやるべきかやらないべきか論争が起きている新車からの1000km慣らし運転。現代のクルマのエンジン部品の工作精度が高く、フリクション低減のための表面処理など摩擦が激しい部分に施されているので慣らし運転は必要ないと言われている。

しかし摩擦がゼロでない以上、慴動面(こすれながら滑り合う部分)にアタリがつくまで摩耗して金属粉が発生する。特に鉄粉は硬く、鋼材やそのほかの金属部品の慴動面に挟まるとその部分の摩耗を進めてしまうことになる。だから新車から走行1000km程度でエンジンオイルを交換する必要がある。

これはトランスミッションやデフなど駆動系のオイルも1000km程度で1回交換した方が機械のためにはいい。しかし、オイル交換には異物混入やオイル量の変化というリスクも伴うので、近年はオイル無交換という変速機(AT、CVT)も多い。

慣らし運転をしないと、機械としてコンディションの良い期間はそれだけ短くなり、燃費や走りのフィーリングは確実に低下していくことになる。しかもこれはハイブリッド車やEVにも通じる。

EVはモーターやバッテリーには慣らしは必要ないが、駆動系はエンジン車と変わらないし、後述するサスペンションなど駆動系以外にも慣らし運転がコンディションを左右する機構はある。

ターボ車は、ターボチャージャーの軸受け部の潤滑と冷却をエンジンオイルが引き受けている(冷却水を用いる水冷を併用しているタービンも多い)ので、オイルに対する要求はNAエンジンより厳しい。

各自動車メーカーの公式ホームページなどで、慣らし運転が必要かというユーザーからの質問に対して、見解を見ることができる。トヨタ、ホンダ、三菱、スズキは「慣らし運転は必要ありません」と回答している。

トヨタの見解は、「慣らし運転の必要はありません。ごく一般的な安全運転に心がけていただければ、各部品のなじみは自然と出てきます。お客様が新しいクルマに慣れるまでの期間を慣らし運転の期間と考えてください」。

ホンダは、「現在のクルマは、エンジンやその他の部品精度が向上しているため、慣らし運転を行う必要はありません。ただし、機械の性能保持と寿命を延ばすためには以下の期間はエンジンや駆動系の保護の為に、急激なアクセル操作や急発進をできるだけ避けて下さい。

日産は、「エンジン車には一般的には、エンジン本体や駆動系など、クルマの性能を充分に引き出すためには慣らし運転は必要です。走行距離1600km~2000kmまでは、適度な車速、エンジン回転数で運転してください」。

一方、e-POWERに関しては、「VCM(車両制御モジュール)によって最適にエンジンをコントロールしていますので慣らし運転は必要ありません。ただし、安全や環境をいたわるためにも、急加速などの無理なアクセル操作を控えることをお奨めします」と回答している。

スバルは公式ホームページなどで慣らし運転に関する公式な見解はないが、スバル各車の取扱説明書には次の通り明記している。「1000kmまでの距離を目安にエンジンの回転数は4000回転以下に抑えて運転してください」。

結論は、各メーカーの慣らし運転の空気感を読み解くと必ずしも慣らし運転をやる必要はないが、愛車をいたわり、長持ちさせたいなら行ったほうがいい、としたい。

逆に慣らし運転をずっと続けてしまうことでデメリットが生じることもある。慣らし運転が終わっても、気を遣うことが習慣になり、あまりエンジンの回転を上げずに乗り続けたほうがクルマに優しいと思っている人もいるかもしれない。

クルマの寿命を長くしたいなら、時々、ある程度の回転まで回し、一定の速度で巡行することが必要だ。燃料を噴射する量を多くし、油圧経路の堆積を防ぐためにエンジンを中回転の3000rpmあたりまで回すといいだろう。

つまり、チョイ乗りでエンジン内部に溜まったものを外に出すイメージで、なるべく高速走行および高速巡行することを心がける(月に一度くらい)ことだ。

高速道路をクルージングしたほうがエンジン、クルマにとってはいい

【画像ギャラリー】10万kmは通過点!! 20万km、30万kmまで乗り続けるための必須のメンテナンスとは(9枚)

エンジンオイルの交換サイクルは?

新車購入後のオイル交換は昔から1000km走行後が目安といわれている

●夏と冬、1年に2回、走行5000kmごとの交換がオススメ

今、ほとんどの新車のマニュアルを見ると、エンジンオイルの交換時期は環境対応のため交換サイクルは長くなっている。メーカーによって微妙に異なるが、次のように規定されている。

●ガソリンNA車/1万5000kmまたは1年

●ガソリンターボ車/5000kmまたは6ヵ月

●NA軽自動車/1万Kmまたは6ヵ月

●ターボ軽自動車/5000kmまたは6ヵ月

高温かつ高回転となるターボ車はNAエンジンより交換サイクルは短く、さらにシビアコンディションだった場合は以下のようにさらに短くなる。

■シビアコンディションの場合

●ガソリンNA/7500km、または6ヵ月

●ガソリンターボ車/2500km、または3ヵ月

●NA軽自動車/5000kmまたは3ヵ月

●ターボ軽自動車/2500kmまたは3ヵ月

ハイブリッド車は、エンジン停止時間が長く、エンジンオイルが温まりにくいうえに、走行中にエンジンを何度も始動と停止を繰り返しているため、エンジンオイルにとってはシビアなコンディションとなっている。

ヤリスハイブリッドの場合、低粘度のオイル品質規格「JASO GLV-1」認定を取得した0W-8というハイブリッド専用の超低粘度オイルが使われている。

愛車を長持ちさせたいなら、夏と冬、1年に2回、走行5000kmごとの交換をおススメしたい。ちなみにオートバックスでは5000kmの走行、または6ヵ月を目安としたオイル交換を推奨している。

新車で購入した場合、摺動部から細かな摩擦粉が出たり、組立時に小さな金属粉が入る可能性がゼロではないため、新車購入後3000kmでの交換をお薦めしたい。

【画像ギャラリー】10万kmは通過点!! 20万km、30万kmまで乗り続けるための必須のメンテナンスとは(9枚)

猛暑、冬の乗り方に注意

冷却水はラジエーターリザーバタンク内の冷却水の量が規定の範囲(FULLとLOWの間)にあるかを点検。冷却水の量が減るとエンジンがオーバーヒートを起こし、最悪の場合エンジン交換が必要になる(PHOTO:nikkytok@Adobe Stock)

●夏は渋滞ノロノロ運転をなるべく避けエンジンオイルの劣化と冷却水をチェック

●冬は基本的に暖気運転は必要ではないが、ウォームアップ走行をするとよい

エンジンオイル/エンジンの温度がただでさえ高まりがちな日本の夏。温暖化の進行のせいで、気温が30度以上を真夏日、35度以上を猛暑日、40度以上を酷暑日と呼ばれ、クルマにとっても人間にとっても苛酷な日がひと昔より増えている。

暑さのなか、渋滞のノロノロ運転という状況はオイルへの負担が確実に増す。酷暑日に渋滞やストップ&ゴーの多い街中での走行の場合、エンジン内部で水蒸気が起き、その水蒸気は油温が上がらないと蒸発せずにエンジン内部に残るため、エンジンオイルの劣化を早めることになる。

こうしたシビアコンディションの場合、エンジンオイルの交換サイクルは、通常が1年または1万kmの場合、半年または5000kmとなるのだ。つまり、通常の半分の期間、走行距離で交換必須となる。

冷却水/性能向上が著しい近年のクルマはオーバーヒートを起こし難くなっている。しかも、8年間交換不要の超・長寿命なスーパーLLCの普及によって冷却水もメンテナンスフリー化しつつある。

初年度登録から7年以上経過しているクルマなら、出かける前にはクーラントの量と色、濁りなどをチェックすることも防衛策。渋滞中も時々は水温計や警告灯などに異常がないか、メーターで確認すべきだろう。冷却系のほったらかしもクルマの寿命を短くするNG行為なのだ。

普段から充電量が不足気味だったバッテリーに関しても、真夏の渋滞で発電量不足によってダウンしてしまう、というのが真夏のバッテリー上がりの大きな原因となっているので忘れないように注意されたい。

今の時代、暖機運転は必要なのだろうか?(PHOTO:Luca Lorenzelli@Adobe Stock)

冬になると、かつては儀式でもあった暖機運転。ところが電子制御燃料噴射による燃料供給が一般的な現代のクルマは、コンピューターが燃焼状態をチェックすることで常に最適な混合気を供給してくれる。このため、基本的に暖機運転は不要。エンジン始動後、すぐに走り出してOKだ。

しかし、「エンジン始動後すぐ全開運転OK」という訳ではない。水温が安定するまで、エンジンに無理な負荷をかけることなくゆっくり走らせることが肝心だ。トランスミッションや駆動系も暖めることも必要で、走りながら暖める、ウォームアップ走行(暖気走行)を行うとよいだろう。

【画像ギャラリー】10万kmは通過点!! 20万km、30万kmまで乗り続けるための必須のメンテナンスとは(9枚)

駐車する時に気を使うってどういうこと?

クルマ止めにタイヤを強く押し付けている状態は、クルマを痛めつける行為。一度クルマ止めに当てたあと、少しだけ前進してクルマ止めからわずかに離そう(PHOTO:写真AC)

●クルマ止めに勢いよく停めない

●Pレンジだけで停まらずパーキングブレーキをしっかりかける

ありがちなのは駐車場にクルマを停める際、勢いよくタイヤをぶつけてしまうこと。この行為はタイヤに凹みができてしまうほか、タイヤとつながっているサスペンションにもダメージが蓄積されてしまう。

クルマを駐車する際は、一度クルマ止めにゆっくりとタイヤを当てたあと、少しだけ前進(前進駐車の場合は後退)して、クルマ止めからわずかに離すように止めるといい。これだけで、足回りにかかる余計な負荷を減らすことができる。

駐車する際、Pレンジにいれてからパーキングブレーキをかける人が多いようだが、パーキングブレーキをかけた後に、Pレンジに入れるが正しい(PHOTO:Adobe Stock あんみつ姫)

また、案外多いのが、パーキングブレーキをせずにPレンジだけに頼った駐車。もちろん、Pレンジのギアが噛めば、それ以上クルマが動くことはないが、ギアの噛み込みでクルマを停めている以上、外部から大きな力がかかった場合の破損や噛み込みが外れるリスクがないとは言い切れない。

また勾配がある場所にPレンジで駐車すると、再始動時にギアチェンジをしにくい場合がある。これは勾配によってPレンジのギアに負荷がかかっている状態で、駆動系ダメージが蓄積させることになる。

【画像ギャラリー】10万kmは通過点!! 20万km、30万kmまで乗り続けるための必須のメンテナンスとは(9枚)

気を使った街中での走り方

急ハンドル、急発進、急ブレーキなど、急のつく操作はしない(PHOTO:写真AC)

●急ハンドル、急発進、急ブレーキをしない

●先読み運転をして不必要なアクセル操作、ブレーキ操作をしない

●なるべくトラクションをタイヤにかけずにやさしく走り出す

走行中は急ハンドル、急発進、急ブレーキなどクルマの重い負担がかかる「急」の付く運転は避けたい。例えば急ブレーキをしない運転。具体的には、速度や場所など走行環境によって変わるが前車との車間距離を充分に開けること。

例えば先の20~30m先の信号が黄色から赤になるなど、先読み運転ができる場合には、ブレーキは弱く踏み、惰性走行(クリープ現象)を増やすこと。ちなみにこのクリープ現象を使った発進することで約10%も燃費がよくなるという測定結果も出ている(一般財団法人省エネルギーセンター)。

ちなみにATやCVTの場合では、BボタンやLポジションがあるが、これは平坦な道で頻繁に入れるものではなく、急な下り坂や強いエンジンブレーキが必要な時に使用するもの。

しかし、ブレーキパッドがもったいないからといって、あまりブレーキを踏まないのは衝突に直結することなので厳禁。先読み運転をすることで、必要以上にアクセルを踏まず、ブレーキ操作も最小限にすることでブレーキパッドやローターを長持ちさせることにつながる。

そのほか、トラクションをかけすぎないこと。特に停止状態から走りだす時、なるべく優しく走り出すように心がける。これをやるだけで駆動輪の摩耗をかなり抑えることができる。特に後輪駆動のハイパワーモデルは顕著だ。

交差点内でアクセルを踏みながら曲がると、前輪の外側(ショルダー部)が摩耗してしまう。このような場合、交差点や路地でスピードを落とし過ぎ、再びアクセルを踏んでしまう状況で発生しまう場合が多いようだ。高速道路のコーナー、進入や出口など中高速で旋回するような状況でもなるべくトラクションをかけずタイヤに優しい運転することを心がけよう。

最後に10万kmを通過点に15万km、20万km、30万kmと乗り続けたいと思っているなら、定期点検はもちろん、エンジンオイル、オイルフィルターを走行距離や期間に応じて交換すること。またバッテリーやタイミングベルトやウォーターポンプといった重要部品をメーカーが推奨する時期に交換することが大切。タイヤの定期的な交換や空気圧のチェック、サスペンションやブレーキの点検、特にブレーキパッドやディスクの摩耗にも注意が必要だ。

キーキーという音がしたらパッドの残量がない証拠だからすぐに交換しよう(PHOTO:LHITFIELD STUDIO@Adobe Stock)

ディーラーまたは整備工場任せの人が多いと思うが、少なくともブレーキローターから出されているキーキー音など、愛車が発している異常音には耳を傾けてほしい。

エンジンからの異音や振動音、ブレーキパッド&ローターのキーキー音、ゴムブッシュや足回り、タイヤからのゴトゴト、ゴツゴツ音などがそれだ。

異常音を感じたらなるべく早くディーラーや整備工場に持ち込むことで、大きなトラブルになる前に修理ができるからだ。音がしているけど、大丈夫だろう、そのうち止むなどと思わず、早め早めに対策を講じたい。

【画像ギャラリー】10万kmは通過点!! 20万km、30万kmまで乗り続けるための必須のメンテナンスとは(9枚)

投稿 10年10万kmはまだまだ!!! 20万km30万kmまで長持ちさせる5つのキラーコンテンツとは は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。

こんな記事も読まれています

この記事に出てきたクルマ

全国のベントレー ターボ中古車一覧 (1件)

査定を依頼する

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

おすすめのニュース

-

ベストカーWeb0

-

-

-

GQ JAPAN0

-

-

-

-

GQ JAPAN0

-

-

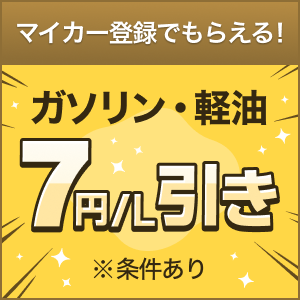

愛車管理はマイカーページで!

登録してお得なクーポンを獲得しよう

おすすめのニュース

-

-

AUTOSPORT web0

-

AUTOCAR JAPAN0

-

-

WEB CARTOP2

-

グーネット0

-

AUTOSPORT web2

-

-

-

GQ JAPAN5

-

motorsport.com 日本版2

-

レスポンス4

-

motorsport.com 日本版0

-

-

バイクのニュース2

-

-

-

ベストカーWeb13

-

-

-

-

-

-

ベストカーWeb2

-

-

WEBヤングマシン7

-

-

-

-

業界ニュースアクセスランキング

-

「ごみ出しに1万5000円」 町内会の退会者に命じられた利用料! 福井地裁の判決が突きつけた“地域崩壊”の危機とは

-

中国人の女が「無免許で衝突事故」して“逃走”… まさかの「バレるので逃げました。」衝撃の発言に「免許与えるな」「簡単に取得できるせい」の声も!? 何が問題なのか

-

「中古の空母」で保有国の仲間入り!? アジアの大国が白羽の矢を立てた“40年モノ”一体どう使うの?

-

「外国人の大群が家の周りを……」 香川県の小さな島にインバウンド殺到! 町営バス積み残し続出で、地元民もうんざり 是正策はあるのか?

-

歴史的一枚撮った!! もがみ型護衛艦に「VLS」初搭載 これで”大幅レベルアップ”する能力とは?

コメントの多い記事

-

「ごみ出しに1万5000円」 町内会の退会者に命じられた利用料! 福井地裁の判決が突きつけた“地域崩壊”の危機とは

-

中国人の女が「無免許で衝突事故」して“逃走”… まさかの「バレるので逃げました。」衝撃の発言に「免許与えるな」「簡単に取得できるせい」の声も!? 何が問題なのか

-

中国BYD、日本市場に低価格の軽EVを投入へ[新聞ウォッチ]

-

ニッサン、新型『エルグランド』の外観デザインを一部公開。正式発表は2025年度後半

-

マツダ最新「MAZDA2」に反響あり! 「魂動デザインがスタイリッシュ」「コスパ最高!」ちょうどいいサイズ&MT搭載のスポーティ仕様もある「上質コンパクトカー」とは?

あなたにおすすめのサービス

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

新車見積りサービス

店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!

みんなのコメント

エンジンの補機類やシール等は10万kmを越えたあたりから順番にこわれるから、これを全部プロに任せる場合、採算が取れない。新車に乗り換えた方がお得である。