「実は間違っているかも!」 4WD無敵説は嘘だった!? 雪道トラブルで知っておきたいコト

■その対策、間違っていませんか? 雪道トラブルの現状

2021年から2022年の冬シーズンは、数年に一度の大雪に警戒する報道がなされています。

雪道の運転は、慣れている人でも油断すれば思わぬアクシデントやトラブルが待ち受けています。

では、雪道初心者やベテランでも改めて知っておきたい「雪道トラブル」とはどのようなものが挙げられるのでしょうか。

MT専用! スズキ新型「ジムニーライト」人気沸騰を受け発売へ

●止まらない! 全力でブレーキを踏め

雪道では「急のつく動作はしない」のはセオリーで、急ハンドル、急ブレーキ、急アクセル操作はしてはいけないということです。

それらはすべてスリップに繋がるからですが、どんなに気をつけていても、停車するときに「止まらない!」なんてこともあります。

昨今は、スタッドレスタイヤの一般化や温暖化などの影響により、路面がミラーバーンやブラックバーンになる率が高まっています。

そのため、どんなに優れた性能を持った冬用タイヤでも、物理的限界を超えてしまうことがあるのです。

実際、筆者(山崎友貴)も信号の停止線で止まることができないという体験を何度かしました。

とくに車重のあるクルマは慣性が大きいため、制動距離が短いと、タイヤのグリップ能力を簡単に超えてしまう場合があります。

では、もし車両が止まらないという場合はどうすればいいのでしょうか。

昔は「ポンピングブレーキをおこなう(小刻みにブレーキを踏むこと)」などと習ったものですが、現代ではそれはNGです。

現在の教えは「全身全霊でブレーキペダルを踏む」です。

現代のクルマには、ほぼABSが標準装備となっています。ABSはタイヤのロックを感知すると、ブレーキを油圧で調整して、自動的にポンピングブレーキのような状態を作ってくれます。

ABSは、タイヤがロックすればするほど利くという特質を持っているので、ひたすらブレーキペダルを踏み続けた方が短距離で停止することができるのです。

ABS付きの車両で、ドライバーがポンピングブレーキをした場合、空転距離が長くなり、タイヤも十分なブレーキ性能を発揮しません。“滑ったら、ブレーキを強く踏む”を覚えておきましょう。

●コーナーでスリップしたら、ハンドル操作は御法度

雪道の危険ポイントといえば、カーブ(コーナー部)が挙げられます。

カーブは路面とタイヤの摩擦が直進路よりも高いため、場合によって凍っていることが珍しくありません。

最近のクルマはさまざまなトラクションコントロールが付いてモデルが多いので、凍結カーブでも安心して走れるようになりましたが、進入スピードのオーバーなど、ときとしてスリップに見舞われることがあります。

カーブでスリップした場合、ドライバーはさまざまな心理状態に見舞われます。

雪の壁が迫ってくる恐怖、対向車に飛び出さないかという恐怖、車両が大破しないかという不安など。

スリップ時によく見かけるのが、「カウンターステア」です。進行方向とは逆、滑ったほうに前輪を向けることでタイヤをグリップ状態に戻すというテクニックです。

しかし、上級ドライバーなら有効なテクニックですが、自信がない人は止めたほうが無難です。

カウンターステアで車両コントロールをするには、アクセルやブレーキの巧みな操作が必要になるうえ、何もしないままでカウンターステアを切ると、タイヤがグリップした時に予期せぬ方向にクルマが走ってしまう場合があります。

またハンドル操作のために、ステアリングスポークに親指などがかかっていることがあり、この状態で雪壁などにぶつかると負傷する恐れがあります。

もしカーブでスリップしてしまった場合は、「何もせずグリップ回復を待つ」というのが無難。

ハンドルは滑ったときのままでキープし、軽くブレーキだけ踏んでおきます。

ハンドルを大きく切ったり、ブレーキを強くかけ過ぎると横転することがあるので注意が必要です。

カーブでスリップしないためには、まずコーナー前で十分に減速をおこない、車重に合ったスピードで曲がることです。

●カーブではアクセルを戻さない

カーブの最中にオーバースピードでアクセルを戻すということは、雪道でなくともあることです。

しかし、カーブを曲がっているときにスリップするきっかけになるのは、アクセルを戻すことです。

タイヤのグリップ性能にキャパシティがある場合は問題ありませんが、路面が凍結している場合はそれがきっかけとなってスリップが始まることがあります。

アクセルを戻すとバックトルクが始まり、ギアのポジションによっては前輪、後輪の順で急激に減速を始めます。すると瞬間的にタイヤがロック状態となり、グリップを失います。

カーブに入る前には、まず十分に減速をおこないます。ただし、乾燥路のようにラフなブレーキングではなく、ポンピングブレーキ気味に優しくペダルを踏み、長い距離をかけて減速していきます。

カーブに入ったら、アクセルを一定の状態で踏み続け、カーブの終盤になったら再び踏み込みます。

カーブに限らず、直進状態でも急にアクセルを抜いてしまうと、凍結路ではスリップすることがあるので注意が必要です。

●スタックした時は無理にアガかない

都市部に大雪が降ると、街中でクルマがスタックしているシーンに出くわします。

そもそも冬用タイヤを履いていないことが原因なのですが、雪道に慣れていない都市部のユーザーはスタックするとすぐにパニックに陥ります。

何とかクルマを動かそうと、アクセルを思い切り踏んで状況を悪化させてしまうのです。

こうしたシーンは、降雪地帯でもよく見かけます。タイヤが空転するということは、路面とタイヤの間に摩擦が無くっているわけですから、いくらアクセルを踏んでも前に進むことはありません。

それどころか、さらにタイヤが路面を磨いて、滑る状態を自ら作っているのです。

タイヤが空転してたら、何はともあれアクセルをほんの少しだけ開け、その状態で前に進めるか確認します。

また空転するようなら、すぐにアクセルを戻して、バックしてください。1mほどバックして、一度走行するラインを変えて、もう一度試してみましょう。

坂道の場合は、かなり手前を助走をつけて登れば、スタックした場所をクリアする場合もあります。

タイヤが空転して、前にも後ろにも動けなくなったというケースがあります。

こんな場合、もしタイヤが1cmでも動くようであれば、まだ脱出の望みはあります。

まずタイヤが空転するまで前進し、タイヤが空転し始めたら、すかさずギアをリバースに入れて後進。

また空転したら、すかさずギアを1速に入れて前進。これを何回か繰り返しましょう。

クルマは振り子のように動き、その動きが徐々に大きくなってきたら、やがて脱出できます。

タイヤが1cmも動かず空転する場合は余計なことをしないで、他車に牽引してもらうか、人力で押してもらうしかありません。

深雪でスタックした場合も同じですが、まず前進するのではなく、バックして来た道を戻るのが最善の方策です。

来た道はすでに轍が付いているので脱出が容易で、しかもバックギアはもっともギア比が低いため、強い駆動力を得られるからです。

バックも出来ない場合は、またクルマを前後に揺らす方法を試してみましょう。

深雪の場合、それでも動かないことがあります。それは車両の下に雪が入り、亀の子状態になっているからです。

深雪スタックをして、クルマの前後の雪をスコップで取り除いている人を多く見かけますが、いくら前後の雪を除いても、タイヤが路面に接地しなければ意味がありません。

タイヤの下を一生懸命掘っている人もいますが、これはもってのほか。タイヤのトラクションを回復させるには、まず車体の下にギッシリ詰まってしまった雪を全部取り除きます。

そして、タイヤが通るルートの雪を少し削り、急な傾斜をなくしてやれば、大抵は脱出することができるはずです。

■4WD車が無敵はウソ!? 崖から落ちた場合の対象方法は?

●4WD車が無敵はウソ

よく「僕のクルマは4WDだから雪道に強い」というような台詞を聞きます。

たしかに、4つのクルマに効率よく駆動トルクを分配して走る4WDは、FFやFRに比べると走破性という面ではアドバンテージがあります。

だからといって、雪道でスリップしないわけではありませんし、スタックもします。

まず、軽自動車やコンパクトカーなどに採用されている4WDシステムですが、多くの場合は「スタンバイ4WD」という種類のシステムです。

FFベースのシステムで、前輪が空転しはじめると車軸上にある差動制限装置が働き、後輪に駆動トルクを伝えるというものです。

つまり、走行中のほとんどを前輪駆動で走り、空転したときのみに4WDになります。

こうしたタイプの4WDは駆動トルクが前輪にかかっている(アクセルを踏んでいる)状態で空転して初めて4WDになるため、4WDであることへの過信をもっともしてはいけないクルマです。

4WDといえば、スズキ「ジムニー」のようなオフロードタイプの4WDを想像する人が多いことでしょう。

ジムニーを始めトヨタ「ハイラックス」、ジープ「ラングラー」は「パートタイム4WD」というシステムを使っています。

通常はFRで走行し、トランスファーレバーを4WDに入れることで、はじめて前輪に駆動トルクが配分されます。

直結4WDとも呼ばれていますが、これは前輪軸と後輪軸がプロペラシャフトで結ばれており、そこに差動制限装置(ディファレンシャルギア)が介在していないからです。

前輪と後輪に回転差(速度差)があっても、それを吸収しません。この機構ゆえに“タイトコーナーブレーキング現象”という事象が発生してしまいます。

雪道でこの事象が発生することはほぼありませんが、稀に急カーブなどを走行しているときに、この前後輪の回転差が原因となってスリップを起こすことがあります。

また直結4WDの場合、一度コントロールを失ってしまうと、よほどのテクニックがなければ制御することができなくなります。

最近では、この弱点を解消するため、アクティブトルクスプリット式(走行状況に合わせて前後輪の駆動トルクを常時制御)の4WDシステムを採用することが多く、さらに各種のトラクションコントロールによってスリップ抑制に努めています。

ただし、こうしたシステムを持っていたとしても、雪道では完璧とはいえません。4WDであることの過信は禁物です。

●側溝や崖側に落ちてしまったら!?

走行中にスリップして、雪壁にぶつかるくらいなら幸運だといえます。

ときとして、側溝にタイヤを落としたり、ガードレールのない崖側に車両の一部が落ちたりすることも。こうした場合は、落ち着いた行動が必要になります。

まず1本のタイヤが側溝に落ちてしまった場合です。

この場合は、まず前後のどちらに進めば脱出しやすいかを見極め、前の方が出やすいならタイヤの前、後ろの方が出やすいならタイヤの後ろに、近くにある大きめの石を集めて詰めていきます。

石はスロープ状にしなければならないので、かなりの量が必要となりますが、根気よく作業しましょう。

石が見つからない場合は、土や雪でも代用できますが、硬さによってはタイヤを載せると崩れてしまうことがあるため、試しながら見極めるしかありません。

タイヤが前後2本とも落ちている場合は、ジャッキの出番です。

2輪が落ちているときは、車体の一部が路面に付いてしまっていることもありますので、その部分を避けてジャッキを架けられるところを探します。

場合によっては、ジャッキを2本架けないとジャッキアップできないケースもあります。

雪道でジャッキを架けると、雪のなかに沈む可能性が高いので、ジャッキの下にフロアマットなどを敷きましょう。

タイヤが溝から抜けるほど十分にジャッキアップしたら、ジャッキが倒れるくらい車体を道側に押します。

これで脱出できることもありますが、ケースによってはエアジャッキがないと脱けられないこともありますので、その場合はJAFなどロードサービスを呼びましょう。

崖側に落ちてしまった場合は、ともかく何もせず、すぐに警察に通報することです。

最悪なのは、ハンドルを動かしたり、なかで人が移動すること。かえって崖下にクルマを落とすリスクが高まります。

まずパニックにならず、警察に連絡しましょう。こうした作業は、車両を前後で支えて落ちないようにして作業をする必要があるため、一般ユーザーには機材やテクニックなどを考えても難しいといえます。

※ ※ ※

雪道には、降雪地帯に住んでいても予測できないような危険が潜んでいます。

アクシデントに対する最善の対策は、事前の準備と落ち着いた行動、これにつきるのです。

こんな記事も読まれています

査定を依頼する

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

おすすめのニュース

-

-

-

-

-

-

-

ベストカーWeb6

-

-

-

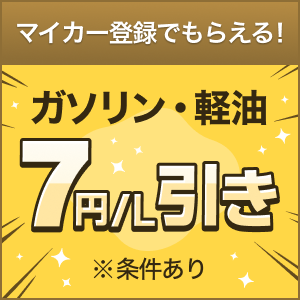

愛車管理はマイカーページで!

登録してお得なクーポンを獲得しよう

おすすめのニュース

-

-

-

-

AUTOCAR JAPAN0

-

ベストカーWeb16

-

WEB CARTOP23

-

日刊自動車新聞8

-

-

-

-

AUTOSPORT web0

-

motorsport.com 日本版3

-

グーネット3

-

-

-

GQ JAPAN0

-

GQ JAPAN0

-

-

-

-

-

-

-

motorsport.com 日本版6

-

Auto Messe Web5

-

-

-

motorsport.com 日本版5

-

-

業界ニュースアクセスランキング

-

「不正が許せない」 ついに中央線グリーン車で“赤ランプ狩り”発生? SNSで広がる困惑の声、もはや「グリーン車警察」か? 自力救済が可視化する制度設計の限界とは

-

ロシア軍の「怪しいプロペラ機」を空自機が撮影!防衛省が鮮明な画像を公開 京都府沖も飛行

-

「お支払いをお願いします」ETC障害による未払い“計92万件” 無視は「不正通行」になる、これだけの理由 NEXCO中日本が改めて要請

-

とうとうゼロに…「嘉手納の主」な戦闘機 45年の歴史に終止符「台湾情勢が危ういけど」 後継は?

-

6月から「ガソリン価格引き下げ」へ 「10円ではなく減税を…」の声も! クルマに課せられる税金多すぎ問題は根深い!? 各団体も見直し求める現状は?

あなたにおすすめのサービス

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

新車見積りサービス

店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!

みんなのコメント

「雪道からの0発進が楽」

「コーナーでの挙動が安定をしている」

「エンジンブレーキの使用時の挙動が乱れにくい」

です。

但し、あくまでも「低速域」や「安全運転時」です。

デメリットは、重いので「慣性が付きやすい」です。

そこを意識して安全運転をして下さい。