江戸は「坂」の多い町 物資を運ぶ苦労は並大抵ではなかった!

東京23区に残る800以上の坂

今回は、江戸の歴史を語るうえで切り離すことができない「坂」に着目。江戸に坂が多い理由を解説し、また物資を運ぶ苦労話なども紹介しよう。

意外と知らない? インターチェンジの近くに「ラブホテル」がやたらと多い理由

東京23区には現在、確認できるだけで800~900の「坂」があるという。しかも800という数字は名前の付いた坂だけで、無名のものを含めると数千という説もあり、正確にはわからない。

なぜ、これほど多いのか――。23区の地勢は、広範囲に盛り上がった山の手台地と、江戸川や荒川などの河川によって運ばれた土砂が堆積した低地に大別される。

山の手台地は標高20mを超えており、一方の低地は20m未満である。

都市史研究家の鈴木理生(まさお)によると、山の手台地は

・上野台(北区~文京区~台東区)

・本郷台(文京区)

・豊島台(豊島区)

・淀橋台(豊島区~新宿区)

・目黒台(目黒区~品川区)

・荏原台(品川区)

の台地の総称で、各台地の東端を結ぶと、現在のJR京浜東北線・赤羽~品川間とほぼ重なり、この東端のラインを境に西が「山の手」、東が「下町」とされている。

西側を山の手と呼び始めたのは江戸時代の元禄期(1688~1704)からで、一方の下町は江戸時代初期から埋め立てた地だった。

江戸の坂は大名屋敷に物資を運ぶ輸送路

こうした地形的特徴から、江戸には両者を行き来するため多くの「坂」が生まれた。

山の手の内にも多い。東京都地質調査業協会によると、23区の坂の60%が千代田区、港区、新宿区、文京区、つまり山の手にある。

そして、山の手は主に大名屋敷が立ち並ぶ「武家地」だった。歴史家の大石学は、江戸の坂は大名屋敷に物資を運ぶ運搬ルートとしても重要だったという。

例えば現在も新宿区神楽坂に、「軽子坂」がある。江戸幕府が編纂した地誌『御府内備考』は、この坂についてこう記している。

「軽子坂は揚場(あげば)より船に積みし来りしものをはこぶ軽子これ坂下に多くつどいて、山の手への通いとする坂なり」

船荷を荷揚げする「揚場」が江戸城の外堀にあり、そこに「軽子」と呼ばれる人足たちが集まり、山の手に運搬する仕事に従事していた。つまり、軽子坂とは人足に由来する名称だった。

歌川広重が描いた『江戸名所図会』が、神楽坂下にあった牛込揚場を描いている。回り道して平たんな道を造れば荷物の運搬はラクだが、物流は経済活動を支えるためスピード重視だ。そこで、

「あえてショートカットできる道 = 坂」

が、江戸の各地に造成されたのだ。江戸の経済活動に坂は不可欠だった。とはいえ、江戸時代の道は現在のようにアスファルトではない。土である。さぞかし歩きづらかったはずだ。ましてや当時は車もない。荷車に積んで人力で運んだ。急峻(きゅうしゅん)な坂では困難がともなっただろう。

紀尾井坂・三宅坂・霞が関坂

江戸を代表する坂が集中する赤坂・麹町・永田町エリアを見てみよう。そもそも「赤坂」という地名が、厄介な場所だったのを物語っている。赤坂の地名は「赤い土」に由来するが(江戸時代の随筆『南向茶話』)、この土は粉状になると排水性や通気性が悪く、ぬかるみを作って悪路になりやすかった。

“坂のバイブル”といわれる解説書『江戸の坂 東京の坂』を著した横関英一は、

「全国の坂でもっとも多い名称は赤坂」

と記しており、江戸に限らず日本中が日々、赤坂に悪戦苦闘していたことを示唆している。そのような厄介な坂の上を、人力で荷車を押し、物資を運んでいた。

赤坂・麹町・永田町エリアの坂も、そんな赤土だらけだった。同時に江戸城の赤坂御門があった外堀と、桜田門があった内堀とに挟まれた、有数の大名屋敷が軒を連ねるエリアでもあった。今も国会議事堂、総理大臣公邸、最高裁判所などがある日本の中心地といっていい。

この一帯で有名な坂は、紀尾井坂と三宅坂(みやけざか)、霞が関坂だろう。紀尾井坂は御三家の紀州藩・尾張藩、彦根藩井伊家の中屋敷に囲まれていたことから、「紀」「尾」「井」の3文字を冠して名づけられた。

『東京府志料』(1872(明治5)年の地誌)によると「長さ四十五間(約82m)、幅八間(約14.5m)」(当時)。紀州・尾張・彦根の大藩に運び込む荷物が多かったためだろうか、道幅が広いのが特徴だった。一方、国土地理院のデータによると平均勾配は8%で、これは自転車で上るにはきついとされる。荷物の運搬に不向きな坂だった可能性は低くない。

なお1878年5月14日、明治政府の内務卿・大久保利通が紀尾井坂下で暗殺された。社会を揺るがす大事件が起きた現場としても、歴史にその名を刻んでいる。

三宅坂は内堀沿いに走る坂で、名称は三河国・田原藩三宅家の上屋敷があったことに由来する。現在の勾配は緩やかだが、日本坂道学会会長の山野勝によると江戸時代は急坂であり、重い荷車を押すのに苦労したため「立ちん坊」に依頼して押してもらったという。

「立ちん坊」とは坂の下に立ち、荷車が通ると押すのを手伝って駄賃をもらう者である。日銭を稼ぐさまざまな男たちが、荷物の運搬に関わっていた。

また霞が関坂は、広島藩浅野家(松平安芸守)と福岡藩黒田家(松平美濃守)の上屋敷の間にあった。現在は前者が国土交通省と総務省、後者は外務省などになっている。

高低差は4mなので緩やかといえるが、浮世絵『東都三十六景 霞ケ関雪中』を見ると急坂の印象を持つ。絵画はデフォルメされることもあるためうのみにはできないが、少なくとも雪の日は大変だったろうし、雪が溶けて赤土が露出すれば悪路となったはずだ。

江戸の食文化を支えた商店

赤坂・麹町・永田町エリアには、貝坂・中坂という坂もあった。現在の千代田区平川町1丁目である。

『麹町永田町外櫻田絵図』には、その周辺に「ハマグリ店・肴(さかな)店」「ケダモノ店」の文字がある。「店」は、たな(または、だな)と読む。

この区画(絵図のグレーの部分)は武家地に隣接した町人地で、商店があった。ハマグリは江戸のご当地グルメであり、「肴」は魚。つまり生鮮魚介類の販売店だ。

一方の「ケダモノ店」は、猪(いのしし)や鹿など現代でいえばジビエを扱っていた。鳶(とび)・鵜・小鳥などの鶏肉も売っていた。

江戸時代は、基本的に肉食はない。ただし、薬として肉を食べることはあり、武士には好む人もいたという。そうした者たちが買いに来る場所だった。海鮮や肉も、荷車などを使って運ばれた。

ひとりで押すのは禁止されていた荷車

荷車の押し方についてもふれておこう。

江戸末期の類書(百科事典)である『守貞漫稿』には、荷車で米俵を運ぶ4人の男の絵があり、注釈にこう記されている。

「図のごとき車は寛文期(1661~1673)に江戸で作られたもので、人が八人で牛に“代わって”引くので『代八車』と呼ばれ、いまは『大八』と書く。時がたつと四夫(4人)で運ぶことも増え、これを『よてん』という。三夫、二夫の場合もある。軽いときは一夫で引いたが、実は禁止されていた」

「車の先頭の者は『楫』(かじ)といった。船の船頭に準ずる呼称だろう。楫は『えんほれ、えんほれ』と掛け声を発し、一歩ずつ足を動かした」

ひとりで引くのが禁止されていたのは、おそらく危険を防止するためだろう。坂が多い江戸でひとりで無理に荷車を使うと、事故が起きかねない。

しかし『守貞漫稿』は、人手が足りないなどの理由から横行していたことをほのめかしている。現場はできる限りの対策を講じながら、物流を維持し続けなければならなかったからだ。現代も似たような問題を抱えている。

江戸の坂は物流に不可欠な存在だった一方、運搬の障害にもなっており、人々はその困難に立ち向かいながら、物資を運び続けたのである。

●参考文献

・坂の町 江戸東京を歩く 大石学(PHP新書)

・江戸の坂 東京の坂(全) 横関英一(ちくま学芸文庫)

・江戸・東京の地理と地名 (日本実業出版社)

・古地図で歩く江戸と東京の坂 山野勝(日本文芸社)

こんな記事も読まれています

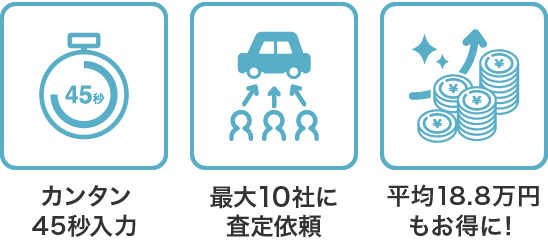

査定を依頼する

あなたの愛車、今いくら?

複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!

愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?

複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!

愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?

おすすめのニュース

-

AUTOSPORT web0

-

motorsport.com 日本版0

-

AUTOSPORT web0

-

AUTOSPORT web0

-

AUTOSPORT web0

-

-

AUTOSPORT web1

-

motorsport.com 日本版1

-

AUTOCAR JAPAN0

-

motorsport.com 日本版0

愛車管理はマイカーページで!

登録してお得なクーポンを獲得しよう

おすすめのニュース

-

motorsport.com 日本版0

-

-

Auto Messe Web0

-

AUTOSPORT web0

-

外車王SOKEN11

-

AUTOCAR JAPAN6

-

Auto Messe Web1

-

motorsport.com 日本版1

-

motorsport.com 日本版0

-

-

AUTOCAR JAPAN21

-

Auto Messe Web0

-

AUTOCAR JAPAN2

-

AUTOCAR JAPAN3

-

レスポンス0

-

-

AUTOSPORT web3

-

WEB CARTOP24

-

motorsport.com 日本版0

-

-

AUTOSPORT web2

-

乗りものニュース18

-

くるまのニュース37

-

-

motorsport.com 日本版4

-

-

-

-

-

motorsport.com 日本版0

業界ニュースアクセスランキング

-

200万円台! スズキ“新型ミニバン”「クルーズ」実車展示! 全長4.4m級ボディ×MT設定あり! 精悍エアロが超カッコイイ「エルティガH」インドネシアで登場

-

660ccの「小さな高級車」って最高! めちゃ上品な「オトナの軽自動車」に称賛の声! ダイハツ本気の「ラグジュアリー仕様」が凄かった!

-

1.5リッターエンジンで「300馬力」オーバー! 超パワフルな「小さな高級車」発表に驚きの声! リーズナブルな「低価格」も実現した新型イヴォークとは

-

「覆面パトカー」どうやって見分ける? 「クラウン」だけではない!? 「走り方」や「ナンバー」にも注目! 共通する特徴とは

-

もしやヴェゼル窮地!? お、値段以上に立派なバカ売れWR-Vってコスパ最強じゃない!?

みんなのコメント

宮益坂

道玄坂

中野坂上など

〝坂〟が付く地名が多いのは確か。

自称都内住みの欧州車おじの愛車じゃないですか☆