日本車はなぜ売れ続けるのか? なぜ強いのか? 厳しい自然環境が育んだ耐久性と信頼性、円安の“追い風”で再考する

円安追い風の自動車業界

日本の自動車メーカーの決算は、円安の大きな追い風を受けて絶好調だった。能登半島地震の影響や原材料費・人件費の高騰など懸念材料もあったが、海外でのハイブリッド車への再評価が大きかったようだ。

4年で108人死亡 岡山県「人食い用水路」はなぜそのままにされているのか? 少なくない“柵”反対の声、驚きの理由とは

年内には米国大統領選挙が予定されており、その結果次第ではバッテリー式電気自動車(BEV)はさらに後退するという予測さえある。

一方、6月に発表された調査結果では、型式指定申請の不正が各社に影響を及ぼしていた。これは、業績が好調な今こそ、メーカー各社が自らを引き締めるときであることを示す兆候のひとつである。

総務省によれば、日本の自動車産業の国内経済波及効果は約2.5倍とトップクラスであり、業績の浮き沈みは生活のさまざまな面に影響を与える。そして、この業績を支えているのは、「円安」や「販売価格」とは異なるもうひとつのポイントがあると、筆者(J.ハイド、マーケティングプランナー)は考える。

それは、日本車が過酷な使用環境下でも耐久性があり、経年劣化に強く、メンテナンスが容易であるという「事実」に基づいて長年培われてきた

「ブランド資産」

にほかならない。特に、トヨタ自動車と三菱自動車というふたつのメーカーの評判は並々ならぬものがある。

三菱の意外な評価

ランドクルーザーを筆頭に、トヨタはタイやアジア圏で圧倒的な存在感を示している、というイメージを持っている人は多いと思う。しかし、何度も経営危機にひんした三菱がなぜ――と不思議に思う人も多いだろう。

実際、2013(平成25)年に筆者がキューバを訪れた際、観光名物となっているアンティークの米国車のエンジンの多くが、実は三菱製に換装されていたと聞いて驚いた。2020年には、キューバ政府が三菱ふそうのトラックを96台発注したという報道もあった。

日本国内では不祥事が相次ぎ、三菱の経営はかつて危機に陥っていた。しかし、今や同社のウェブサイトでは、自衛隊をはじめとする国への車両導入実績や未曾有(みぞう)の災害時の実績から、「耐久信頼性技術」を誇っている。

2023年、日本の自動車業界でさまざまな不正が明るみに出たことは記憶に新しいが、国土交通省のデータによれば、過去10年間の国産車のリコール件数は輸入車と同等か、それ以上の水準で推移しているのが現実だ。

にもかかわらず、信頼性の高い「ものづくり」という点で、日本車の優位性はどこにあるのだろうか。

北海道で鍛える信頼性

実は、この成果を支えている要因のひとつに、日本の自然環境や気候の厳しさがある。

まず、日本の主要メーカーは、冬のテストを繰り返すことを前提に、北海道にテストコースを持っている。道北部の中央に位置するトヨタの士別テストコース(士別市)がその代表例だ。(ちなみに、メーカーはプルービンググラウンドと呼ぶことが多いが、本稿ではテストコースと呼ぶことにする)。

同地の冬はマイナス30度、夏は30度を超えることもある。つまり、気温差は60度にも達するのだ。そんな気候の厳しさもあってか、士別にはトヨタ系のヤマハ発動機やダイハツのほか、ブリヂストンも日本最大級といわれる冬用タイヤのテストコースを所有している。

このほか、十勝管内には三菱と日産自動車、上川管内にはホンダ、マツダ、スズキがテストコースを持っている。メーカーによっては冬しかテストコースを使用しないところもあり、60度の気温差をフルに体感することはできない。しかし、日本のほぼすべての自動車メーカーがマイナス30度の自然環境を必須と考えているのは心強い。

そして、北海道とは正反対の高温多湿の環境も重要だ。この点、海外だけでなく、国内でも沖縄などの離島を含め、さまざまな場所でテストや実戦が繰り返されている。また、海に近い地域も多く、塩害に長期間耐える必要がある。

自然環境とは別に、海外メーカーも日本のマーケットの厳しさや特殊性を重要視しているようだ。例えば、BMWが10年前のあるインタビューで日本をどう見ているかという記事があった。要約すると、次の2点が紹介されていた。

・日本には目の肥えた消費者が多い。そのため、BMWは日本を、消費者が新技術にどう反応するかを試せるマーケットと見ている。

・日本には国内メーカーの競争を勝ち抜いてきた優秀なサプライヤーが多いので、最新の技術動向の把握にも力を入れている。

結果、BMWが日本を重要なマーケットとみなしている証しのひとつが、いち早く日本に新型車を投入したことだ。右ハンドル対応からハイブリッド車のローンチまで、日本が優先されていると記事は結んでいる。

日本車の品質革新

以上の考察と事実から、筆者は日本車が高い品質と信頼性を獲得した理由は、次の4点に集約されると考えている。

●技術革新

日本の自動車メーカーは、革新的な技術を積極的に導入し、高性能エンジンや効率的で環境に優しい燃料システムを開発してきた歴史がある。1970年代、本国米国では実現不可能とされ、廃案となったマスキー法案(排ガス規制)をいち早くクリアした。また、21世紀に間に合うようにハイブリッド車を世界で初めて実用化した。

●品質管理

日本の自動車メーカーの品質管理基準は極めて高いといわれている。生産工程全体で品質を確保するために厳しい品質管理体制を敷いており、「TQC = クオリテイコントロール」として早くから部品や組み立ての品質チェック工程を取り入れてきた歴史がある。

●長期耐久性

日本の自動車メーカーは、長期的な耐久性を念頭に置いてクルマを設計している。部品の耐久性・信頼性テストを実施し、定期点検や車検も法律で厳しく定められており、ユーザーが長く愛用できるようになっている。

●信頼性に関する文化的価値観

日本の企業文化では、品質と信頼性は極めて重要な価値観とされている。特に自動車メーカーは、信頼性の高い製品を顧客に提供することに強いこだわりを持っている。

つまり、メーカーの努力の結果と、それを導く自然環境、そしてユーザー目線の厳しさが、日本車の高い品質と信頼性を培ってきたのである。

競争が生む技術革新

また、ユーザーの声を把握する経路も、おそらくユニークなものだろう。なぜなら、メーカー直販とは異なる販売会社から膨大な情報、ときにはクレームが報告されるからだ。歴史的に見ても、こうした販売会社は地元の有力者や実力者が仕切っていることが多い。

また、トヨタは個人タクシーやジャパンタクシーなど、タクシー車両の巨大なマーケットを持っている。タクシーの総台数は約24万台といわれ、その約半数(実際はそれ以上だが)からのフィードバックは、実戦でしか得られない。その結果が、トヨタ車の卓越した品質向上と故障率の低さにつながっていることは想像に難くない。

さらに、トヨタや三菱だけでなく、乗用車メーカーが世界規模で7社も存在していることも、よい意味での競争激化に寄与している。その結果、品質向上や技術革新が急ピッチで研ぎ澄まされている。

以上のような歴史と環境の積み重ね、そしてマーケットの特殊性が、日本車を今日の地位へと押し上げたと筆者は考える。また、自動車産業は製造品出荷額約70兆円、雇用者数550万人という日本の産業基盤全体を支える産業であることは間違いない。

そのなかで、「技術革新」の部分に影が差してはいないだろうか。3月に発表された経済産業省の資料によると、BEV時代のカギを握る「全固体電池」の国家予算は2023年に引き続きわずか18億円にとどまる。

さらに、同資料には「電気自動車用革新型蓄電池開発事業」として24億円が別途計上されているが、合わせても42億円にすぎない。これで中国などの先進国に対抗できるのだろうか。

技術人材の不足危機

また、さまざまな報道からもわかるように、各業界における科学技術人材の不足も深刻だ。製造業、特に人命に関わる分野では、長期的な目標を設定し、10年以上かけて人材や製品、ブランドイメージを育てていくことが不可欠だ。

特に自動車は、超高速でcm単位の精密な制御が要求され、刻々と変化する自然環境への対応力も求められる難しいものだ。アップルやグーグルといった最先端企業でさえ、「完全自動運転」開発に至らないことは象徴的だ。

日本人の生活基盤を支えているともいえる日本車メーカーが絶好調の今こそ、慢心してはならない。度重なる不祥事の反省とともに、産官学が一体となって自動車産業の長期将来計画を打ち出し、技術革新や人材確保に向けたさらなる具体策を打ち出す必要があるのではないだろうか。

こんな記事も読まれています

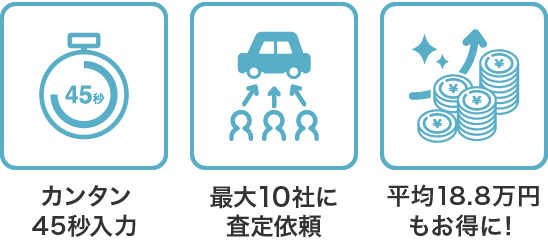

査定を依頼する

あなたの愛車、今いくら?

複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!

愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?

複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!

愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?

おすすめのニュース

-

AUTOSPORT web0

-

AUTOSPORT web0

-

-

-

-

-

-

motorsport.com 日本版0

-

月刊自家用車WEB0

-

愛車管理はマイカーページで!

登録してお得なクーポンを獲得しよう

おすすめのニュース

-

-

Auto Messe Web1

-

レスポンス0

-

AUTOSPORT web0

-

AutoBild Japan0

-

-

-

-

-

-

-

月刊自家用車WEB14

-

-

グーネット1

-

-

-

-

Believe Japan0

-

-

月刊自家用車WEB1

-

-

-

WEB CARTOP14

-

-

乗りものニュース2

-

レスポンス0

-

-

-

レスポンス4

-

業界ニュースアクセスランキング

-

全長3.5m! トヨタが「小さなMRスポーツカー」を開発! “5速MT×1.8Lターボ”搭載した「爆速モデル」に熱望の声!

-

約160万円! ホンダ「最小&最安コンパクトカー」が人気スギ!? 全長4m以下でMTありの「爆売れ国民車」記録更新! 精悍顔の「ブリオ」インドネシアで好調

-

全長4.1m級の日産「超“コンパクト”GT-R」!? 600馬力の「V6ツインターボ」搭載! 5000万円超えで「市販化」しちゃったヤバすぎモデルとは

-

[N-BOX]もっと窮地に!? 新型ムーヴ秋発売!? バカ売れ必至のデキ

-

【ファイヤー!!!】復活は100%ありえないだろう・・・5億円超のケーニグセグ ジェスコが全焼&全損!無残な姿に・・・

コメントの多い記事

-

ホンダ新型「フリード」発売 購入検討時にチェックしておきたいポイント&シエンタとの価格差は?

-

車検更新「2か月前から」に拡大へ!「年度末激混みパンク状態」脱却へ法改正 “期限そのまま新車検証”受付期間の延長で便利に!?

-

これ最高じゃん! 車を守る「ソーラーカーシールド」はこの夏に導入したい期待のアイテム

-

テスラを追い詰めるBYD! 名実ともに「世界一」となれるのか? 垂直統合で世界EV市場に挑戦、「ありかも」CMは今後「超あり」or「なし」どちらか

-

無事故無違反です。「なんで保険料が値上がりするのですか?」 3年連続で引き上げ!? どんな背景があるのですか? 不正請求受け、疑問視する声も

みんなのコメント

米国メーカー、欧州メーカーは地元市場が大きいから、地元ニーズだけに注力して好みの全く違う他地域は蔑ろにしてきた。だから今でもアメリカビッグ3は販売の9割が北米市場、欧州メーカーは欧州、または欧州+中国で8、9割なのが現状(フィアットは例外的に欧州+南米)。

五大陸で幅広く売れているのは日本車と韓国車だけで、これは世界の幅広いニーズを汲み取ってきめ細かく対応してきたからこそ。同じく地元市場の大きい中国メーカーも最終的にはアメ車、欧州車同様地元に引きこもることになるんじゃないかな。

テストマーケは静岡ですることが多いと聞いた。バランスが良いらしい。おとなしい東京やクレマーの多い関西地区は避ける。

酷暑で渋滞の多い日本はテスト環境としては最適。

些細なことで目くじらを立てる消費者行動。

全てカスハラに耐えたメーカーの努力だ。

某最大手が昔品質改善に苦慮していたときに、お客差相談室が各下請けに客とのやりとりを聞かせに来たが、酷いものだった。

だから頑張ってくださいだったけど、ありゃびびる。

海外メーカーなら相手にしないだろう。