2030年の自動車業界を予測!! タイヤ 物流 燃料…クルマにまつわる8つの未来

9年後(というよりはもうほぼ8年後だが)というのは近くて遠い、予測の難しい近未来だ。世界が大きく変容している可能性も、していない可能性もある。

水素燃料、eフューエルなどの次世代燃料や、国交省が2023年からの実用化を目標に掲げている空飛ぶクルマなどの新技術、あるいは燃費技術の向上、EVの普及などで激減が予想されるガソリンスタンドの将来まで、8つのテーマについて予測してみたい。2030年の日本クルマ界はどうなっている?

【2021年を振り返る】未来のためにあえて問う 東京2020選手村 自動運転バスの接触事故はなぜ起こったのか

※本稿は2021年9月のものです

文/岩尾信哉、諸星陽一、高山正寛、斎藤 聡、写真/ベストカー編集部 ほか

出:『ベストカー』2021年10月10日号より

[gallink]

■代替燃料

近い将来においても代替燃料が石油由来の化石燃料にコスト面や使いやすさで上回るのは難しい。まず生産に莫大なコストがかかるようではダメ、運ぶのに手間がかかるようでも社会に受け入れられない。10年そこそこでビジネスベースに乗せられるといった簡単な話ではない。

ホンダ SUV e:prototype。未来の路上はやはりEVがメインなのか?

カーボンニュートラルを実現するための代替燃料には、水素燃料のほか、「e-fuel」といった、空気中の二酸化炭素と再生可能エネルギーで生成した水素を反応させて生み出す合成燃料や、炭素を含まず水素を生成できるアンモニア、トウモロコシや藻類などから作るバイオ燃料がある。

ただし、まだまだどれも生産に手間がかかることは事実。

例えば「e-fuel」は日本も将来に向けて研究開発を進めており、内燃機関を利用したカーボンニュートラルのハイブリッドシステム開発を狙っているようだが、現実は厳しい。

古くからあるバイオ燃料でさえ、植物由来などのため生成に時間がかかってしまい、穀物相場の影響も常に存在する。

いずれもコスト課題をクリアするのは簡単ではなく、現状で公的な実証実験までたどり着けていれば御の字といったレベルで、残念ながら量産に届いていないだろう。しぶとくエンジン車が生き残っている風景が2030年でも見られるはずだ。

(TEXT/岩尾信哉)

■空飛ぶクルマ

2030年では過疎地の物流くらいか、もっと進んでいるか?

「空飛ぶクルマ」というと、胸の高鳴りを抑えられないが、我に返ってよく考えれば「路上走行が可能なドローン」であり、さらに落ち着いて考えると、法律とインフラの整備が簡単でないことは明らかで、実験レベルから抜け出すのはかなり難しい。

2030年なら荷物を運ぶイメージはできても、ヒトを運ぶのは命に関わることだからハードルの高さが見えてくる。

研究開発が動きだしたのは2018年頃。「空飛ぶクルマ」の肝となる技術は電動化や自動操縦、垂直離着陸など。新たなモビリティ案として、交通過多な都市部でのタクシーサービス、離島や山間部地域に向けた新たな移動手段、災害時の救急搬送など、社会的課題の解決につながることが期待されている。

日本でも今年8月末に「空飛ぶクルマ」「物流ドローン」を開発するSkyDrive社が「空飛ぶクルマによるエアタクシー事業性調査」を実施することを発表した。

どこまで開発が進むかは未知数といえ、2030年には「大化け」する可能性を信じてみたい。「空飛ぶクルマ」の夢は簡単には捨てられない。

(TEXT/岩尾信哉)

■ガソリンスタンド

EVの増加によりガソリンスタンドはその数を減らす。とはいえ、今後9年でエンジンを搭載するクルマが急になくなるわけではないので、存続はしていく。

EVの急速充電器を備えるガソリンスタンドも増えるが、それ以上にガソリンスタンドとコンビニといった形態も増えていくだろう。

地方ではショッピングモール内にガソリンスタンドを設置する例などもますます増加する。大型カー用品店との併設も増える。ガソリンスタンド専業というのは難しい時代がやってくる。

また、現在はレギュラーガソリン、ハイオクガソリン、軽油という3種の燃料をそれぞれ別のタンクに貯蔵するため、輸送も貯蔵もコストがかかる。

これをレギュラーガソリンのオクタン価を欧州ミドルレギュラー並みの95にアップし、それ以上のオクタン価が必要なモデルについては給油時に添加剤がポンプで混合されるようにすれば、輸送、貯蔵ともにコストダウンが可能。タンクの検査費用も3分の2となる。そうした工夫が必要になっていく。

(TEXT/諸星陽一)

EVの増加と共に減っていくことは確実なガソリンスタンド。専業は難しくなり、『ガソスタ+コンビニ』や『ガソスタ+カー用品店』といった兼業形態が増えていくだろう

■カーナビ

結論から言うとカーナビ自体はなくならない。ただし、これまでの「商品」としてではなく「機能」としての存在にシフトしていくはずだ。

昨今の純正ナビはインテリアのデザインに合わせた専用設計が当たり前になっているが、今後は単なる案内機能だけでなく、情報を統合してドライバーへの安全や環境性能を高める機能、さらに言えば自動運転領域での活用も考えると従来とは比較にならないほど性能向上が求められる。

ただ、世の中にはそれまで販売されてきた多くの車両が存在するわけで、それらには後付けで先進機能を装着することは難しい。

つまり、従来までの2DINに代表される取付スペースを持つクルマに関しては市販やディーラーオプションのAV一体型ナビ、そして徐々に勢力を拡大しているディスプレイオーディオがまだまだ市場を牽引しているはずだ。

そして重要なのは2030年には実現しているであろう通信革命だ。5Gは当たり前、100Gbpsという驚異的な通信速度を持つ「6G(仮称)通信」がクルマにおけるIoTを激変させるだろう。

速度のほか、マルチタスクを可能にする多重接続や5G以上に通信電波が届く特性が実用化されればAIを活用しすべてのクルマを集中管理してナビ誘導してくれる世界も充分考えられる。

(TEXT/高山正寛)

■カーシェアリング

2030年、カーシェアは郊外にも広がり、EV中心となるだろう

カーシェアリングは都市部を中心に発展してきたが、今後は郊外にもその勢力を伸ばす。今回の新型コロナウイルスまん延によって、在宅勤務が増加し、郊外への移住が進む。そうした人の動きによって郊外でのカーシェアリングが伸びていく。

従来はコインパーキングなどを利用したカーシェアリングステーションが主流だったが、今後新しく開発される住宅地ではインフラのひとつとしてカーシェアリングステーションが設けられるだろう。

新たに作られるカーシェアリングステーションはEV専用、もしくはEVをメインとしたものとなり、普通充電器と急速充電器を装備。

通常駐車時は普通充電器付きの駐車枠に止める。利用者はスマホアプリで充電状況を確認しつつ利用するクルマを選ぶ。充電量が少ないクルマは、敷地内にある急速充電器を使っての充電も可能だ。

普通充電器はカーシェアリング専用となるが、急速充電器は一般客も使用できるようになっているだろう。

(TEXT/諸星陽一)

■物流

2030年には後続車無人隊列走行は実現しているだろう

トラック輸送はドライバーの高年齢化やなり手不足、環境問題などさまざまなマイナス要素を持ちながらも、依然として物流の主流である。日本の国土の広さ、道路交通網の整備などを考慮するとトラックが最も効率がいい。

加えて産業構造がトラックに頼っている部分がある。多くの製造業が採用する、必要なものを必要な時間に必要な量だけ納入する「ジャストインタイム」方式は、トラックを倉庫として使っているようなもので、これを改めない限り日本の物流改革はない。

2030年になってもせいぜい(たまに)トラックの隊列走行が見られる程度だろう。ただしフルトレーラーといって、トラック(正確にはフルトラクター)の後ろに荷台だけのトレーラーをけん引するタイプのクルマは増える。

このように1台(1編成)で大量の荷物を運ぶ輸送は、それを仕分けるためのヤードが必要になる。クルマが大きくなればなるほど、高速道路やバイパスの近くにそうしたヤードが必要になるなど、問題は山積みだ。

(TEXT/諸星陽一)

■タイヤ

開発が進むエアレスタイヤ。ノーメンテナンス化が重要となる

2030年に実現していそうな技術としてまず挙げたいのがエアレスタイヤです。自動運転やカーシェアリングが進むとタイヤのノーメンテナンス化が重要になります。その点空気を充填しないエアレスタイヤは有望です。ミシュランでは早くも’24年に一般市場に投入するとアナウンスしています。

それから、ギリギリ間に合うかもしれないユニークな技術としてグッドイヤーの『ReCharge』という自己再生タイヤがあります。

ホイールにタイヤの素となるカートリッジを装着することで、走りながらタイヤを再生するというもの。雨に強い、冬に強いなど、カートリッジでユーザーが自由に欲しい性能を選べるのがウリです。これは自動運転にも有効な技術です。

またタイヤに装着したセンサーによってタイヤと路面の状態を検知したり、さらにそのデータをクラウド上に吸い上げビッグデータを構築して行う情報サービスも可能です。リアルタイムで、より詳細な渋滞情報や路面状況がわかるようになります。

(TEXT/斎藤 聡)

■公共交通機関

公共交通は最も進んでいる可能性がある。効率が大幅に向上

2030年に実現可能な近未来技術のなかで、公共交通の分野は日本人的な几帳面さが有効に働き、大きく進化することが期待できる。

最近では耳にすることが増えた「MaaS:Mobility as a Service」とは、複数の交通手段を組み合わせることで、より便利な移動を実現する交通サービスを意味する。我々の生活を便利にする自律自動運転車が活躍することになり、山間部の町や村では珍しくもなくなっている可能性さえある。

すでに、簡便ながら実証実験の段階を終えている地域もあり、駅前や公共施設などを起点として利用できるように仕立てられれば、政府の予算補助は必要でも市町村レベルで実現でき、「大げさ感」が薄いことに好感が持てるし、実現性の高さが感じられる。

EVなど環境に優しいモビリティを利用しつつ、人々の生活に密着して利便性を高めることに集中して、国などがケチケチ言わずカネを出してもらえれば、2030年ならずとも、あと数年で実現可能といえる取り組みを実行してほしい。

(TEXT/岩尾信哉)

■まとめ:人に優しい新技術を期待したい

建設が始まったトヨタの未来都市、ウーブンシティ。詳細は発表されていないが、2030年にはリアルな暮らしが始まっていることは確実。これが未来への地図となるはずだ

人間は変化を好まないものだ。新しいものには批判的な意見が出るものだし、技術の進化についていけない人たちも必ず存在してしまう。

キーになるのは「誰も置いていかない」という姿勢。新しい技術は人の暮らしを便利に、安全にするために使われなければならず、その目的を忘れてはならない。根底に「優しさ」さえあれば変革は成功する。新時代のクルマ界もぜひ、そうあってほしい。

[gallink]

こんな記事も読まれています

査定を依頼する

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

おすすめのニュース

-

-

-

-

-

-

AUTOCAR JAPAN0

-

-

Auto Prove0

-

-

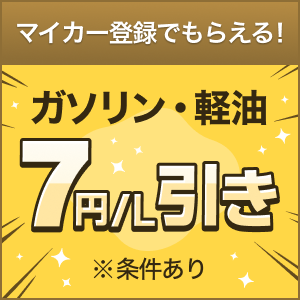

愛車管理はマイカーページで!

登録してお得なクーポンを獲得しよう

おすすめのニュース

-

バイクブロス1

-

-

Auto Prove0

-

-

Auto Prove0

-

日刊自動車新聞0

-

-

-

-

くるまのニュース9

-

-

-

-

-

ベストカーWeb6

-

AUTOSPORT web2

-

バイクのニュース10

-

-

-

-

-

-

motorsport.com 日本版4

-

-

-

WEBヤングマシン43

-

ベストカーWeb14

-

WEB CARTOP22

-

カー・アンド・ドライバー0

-

業界ニュースアクセスランキング

-

「1万円払って」「ナンバー控えた」でSNS炎上! 大阪のドラッグストア「共用駐車場」が招いた誤爆トラブル、なぜ起きた? その裏にあった常識ズレの正体とは

-

「ロンブー田村淳」が約1400万円の「高級車」を納車! 家庭用エアコン&電動昇降ベッド搭載の「めちゃ贅沢」な仕様の「ビッグモデル」!「今まで見た中で一番欲しい」「最高にかっこいい」と反響大な「キャンピングカー」とは

-

1.5リッターエンジンで「300馬力」オーバーに驚きの声!「パワー凄すぎ…」「こんなの初めて」とのコメントも! 超パワフルな“小さな高級車”新「レンジローバー イヴォーク」とは!

-

突然…「ゴールド免許」とサヨウナラ…なぜ? 無事故・無違反なのに「ブルー免許」に変更された? 「更新、気づかなかった…」は自業自得?

-

前代未聞の「ETC障害」で1台ずつ「お金払ってくださいね」の情けなさ レーンも料金所も「もう不要」の海外

あなたにおすすめのサービス

あなたの愛車、今いくら?

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

申込み最短3時間後に最大20社から

愛車の査定結果をWebでお知らせ!

新車見積りサービス

店舗に行かずにお家でカンタン新車見積り。まずはネットで地域や希望車種を入力!

みんなのコメント

今より安くするとは思えないし車に関する税金が膨大だからどこから摂取するんだろう・・・笑

物流もどうして先にドライバーの待遇や労働基準を改善しないのだろうか?

運転自体はそれほど問題じゃない・・・無料奉仕の荷物の積卸が問題。

コロナ禍で失業率が高いのに運送業界には誰も見向きもしない・・・。