なんと100年前から存在した! ハイブリッド車と電気自動車がもつ「これからの」可能性とは

クルマの動力はどうなってゆくのか

地球温暖化環境問題のなか、世界各国が温室効果ガスCO2の低減に向けて目標を定めた「パリ協定」。その目標に向かって、CO2排出のあるクルマの動力はどうなるのか。様々な動向や憶測が行き交っている。内燃機関エンジン車は長くクルマを発展させてきたが、電気自動車もハイブリッド車も出現を辿ればほぼ同じ時代でもあった。後者の潜在能力が発揮されるのは、まだまだこれからだろう。

「高齢」になっても事故を起こさないためには「その前」から対策! いますぐ身につけるべき「運転習慣」5つ

ハイブリッド車も1世紀前にあった

世界初の量産市販ハイブリッド車(HV)は、1997年12月に発売されたトヨタ・プリウスだ。しかし、HVの起源は、1900年まで遡る。ドイツのフェルディナント・ポルシェ博士がはじめて自分でつくったクルマが、ローナー・ポルシェと名付けられた電気自動車(EV)だったが、当時の鉛酸バッテリーでは走行距離が限られるため、ポルシェ博士はガソリンエンジンで発電して走るHVを製作したのだ。

ガソリンエンジン自動車は、ドイツのカール・ベンツによって1886年に誕生した。しかし、当時はガソリンを気化して空気と混ぜるキャブレター(気化器)がまだ存在しておらず、ガソリンが自然に蒸発することを利用してエンジン内へ混合気を導き、燃焼させていた。そのため最高速度は時速15kmほどであり、しかもほぼ一定速度でしか走れなかった。

ガソリンエンジンを自在に稼働させるには、機器の誕生や進歩が不可欠であり、20世紀初頭までの当時のガソリンエンジン車は、まだ試行錯誤の途上にあった。逆にEVのほうが電気をモーターへ流せば加減速を自由に調整できたので、たとえばトーマス・エジソンやヘンリー・フォードもEVをつくった。フォード夫人のクララは、EV愛用者だったと伝えられている。

そしてキャブレターが発明され、着火のための電気系(たとえばディストリビューター)の開発も進むことで、次第にガソリンエンジン車が普及していく。

「シリーズ式」と「パラレル式」の合体で低燃費

1960年代に、トヨタはタービンエンジンを発電用に使うHVの研究と開発を行った。トヨタは早くからHVへ目を向けていたといえる。その方式はポルシェと同じで、タービンは発電専用で、モーター駆動で走る。この方式を「シリーズ式」と呼ぶ。

一方、プリウスに採用されたのは「シリーズ・パラレル式」だ。「パラレル式」とは、エンジンとモーターの両方で駆動する方式をいう。それを基に、プリウスではモーターをふたつ装備することで、走行中に発電もできるようにしたのである。シリーズ式とパラレル式を合体した方式なので、シリーズ・パラレル式と呼ぶ。

トヨタのハイブリッドシステムは、ガソリンエンジン車の2倍の低燃費をもたらした。燃費のよさを第一としてシリーズ・パラレル式を採用したことは正しかった。初代プリウスの方式を基本として、今日もトヨタのHVは、シリーズ・パラレル式を使う。

モーター駆動のe‐POWER

これに対し、日産はEVの「リーフ」を2010年に発売した。

そしてこの駆動方式を活用したHVを考案した。それがe‐POWERだ。これは、ポルシェ博士の場合と同様に、EV技術を基に開発したので、シリーズ式である。トヨタ方式に比べ、燃費性能ではやや劣る。しかしモーター駆動であることによって、新たな価値が生み出された。それが、ワンペダル操作のe‐POWERドライブだ。

e‐POWERドライブは、アクセルペダルだけで、発進~加速~減速~停止の操作ができる。これにより、ペダル踏み替えが7割は減らせられるとされ、操作が減ることは、運転を楽にする。それだけでなく、副次的効果も期待される。それは、安全性の向上だ。

アクセルからブレーキへ、あるいはブレーキからアクセルへペダルを踏み替えているときは、何の操作も行えない状態だ。これを、空走時間という。この空走時間は、0.7秒といわれている。しかし運転者の技量や年齢などによって、実際には1秒前後かかる場合があるだろう。

1秒の間、加速も減速もできないそのとき、たとえば時速20kmでゆっくり走っていても5.5m以上進んでしまう。時速100kmなら、27.7mも前へ行ってしまう。そこで何か緊急事態が起きたとしよう。ブレーキを掛けようとしても、それだけの距離は速度が維持される。しかし、ワンペダルのモーター走行であれば、アッと思って、アクセルペダルからパッと足を離せば、回生が強く掛かる。

つまり、これまで空走していた間に、減速をはじめることができるのだ。次にブレーキペダルを踏むとしても、それまでに速度を下げはじめられれば、衝突せずにすむかもしれない。衝突したとしても、衝突速度を下げることができる。

発想は新たに生まれてくるもの

シリーズ式ハイブリッドは、モーター駆動であることによって万一の際の安全にも効果的といえる。環境技術だけでなく、安全技術にもなるのだ。

ではトヨタのシリーズ・パラレル式では、ワンペダル操作はできないのか? トヨタの技術者によれば可能だという。しかしEVをつくった経験がないので、ワンペダルの発想がないのだ。

HVはそのように、多様な潜在能力を持つ。そこに気付くためにもEVを一度つくり、売らないと、モーターを使うことの本当の価値に気づけないのである。

こんな記事も読まれています

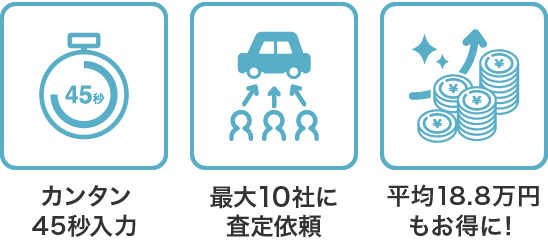

査定を依頼する

あなたの愛車、今いくら?

複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!

愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?

複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!

愛車を賢く売却して、購入資金にしませんか?

おすすめのニュース

-

AUTOCAR JAPAN0

-

-

バイクのニュース0

-

AUTOCAR JAPAN0

-

月刊自家用車WEB0

-

Auto Messe Web1

-

-

-

-

バイクのニュース2

愛車管理はマイカーページで!

登録してお得なクーポンを獲得しよう

おすすめのニュース

-

-

-

-

motorsport.com 日本版0

-

-

-

-

-

-

-

-

WEB CARTOP13

-

motorsport.com 日本版0

-

-

バイクのニュース3

-

レスポンス5

-

Webモーターマガジン3

-

WEBヤングマシン0

-

カー・アンド・ドライバー0

-

-

-

-

-

グーネット2

-

-

-

-

-

-

月刊自家用車WEB0

みんなのコメント

初期のe‐POWER NOTE ブレーキランプつかないで停車したりしていらいらした。

トラブルのもとになりそうだった。最近の車は改善されたらしいが。

日本のメーカーは他社の車よく研究してるので経験が無いから知らないというのは

当たらないのではないかなと思います。実用新案や特許を回避しつつよりよいものを創って欲しい。